LA CAPPELLA GIUSTINIANI NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CAPONAPOLI - NAPOLI

A Napoli, nell’artistica chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, si nota ancora oggi la Cappella Giustiniani , acquistata da Nicoletta Spinola, prima moglie di

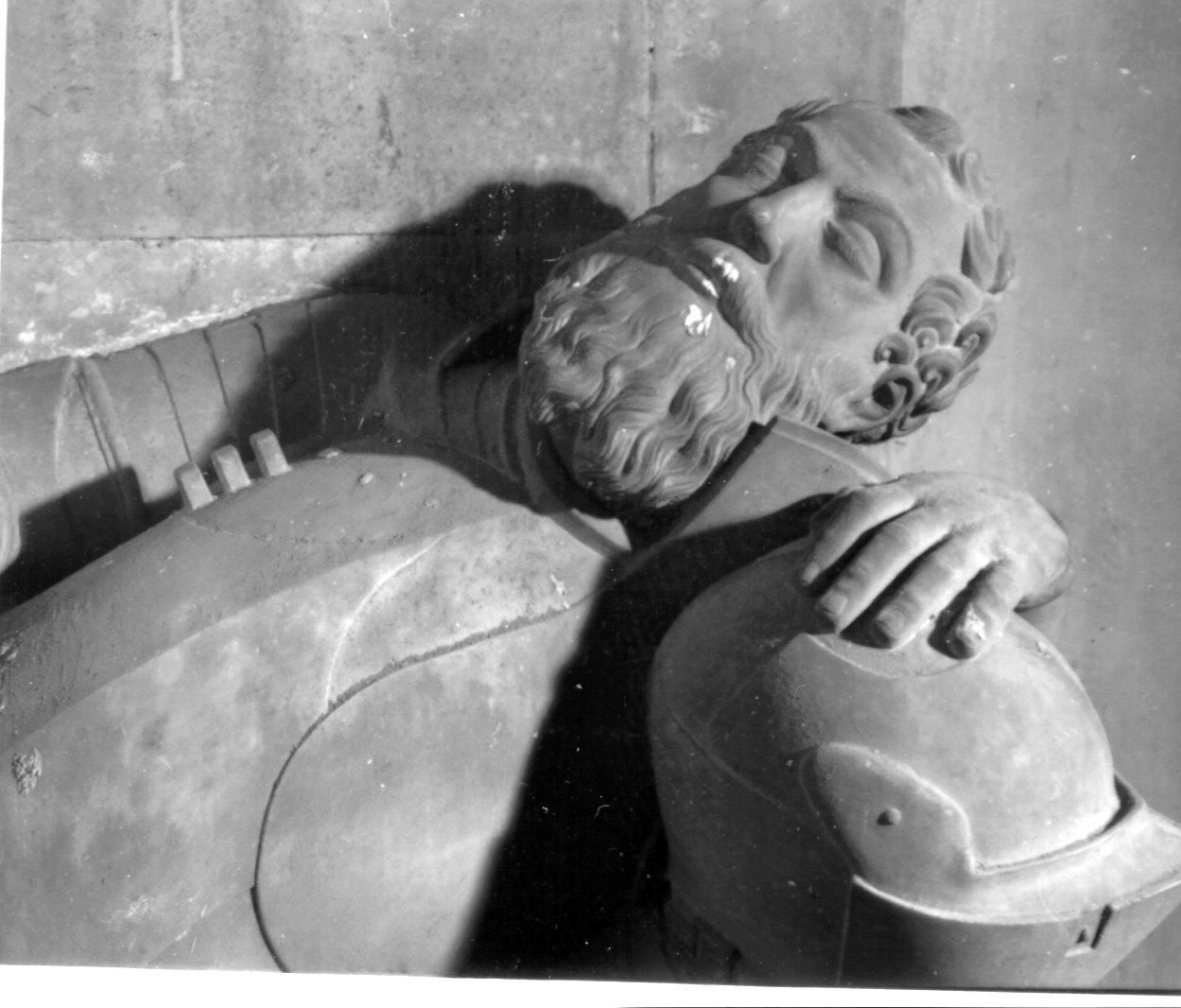

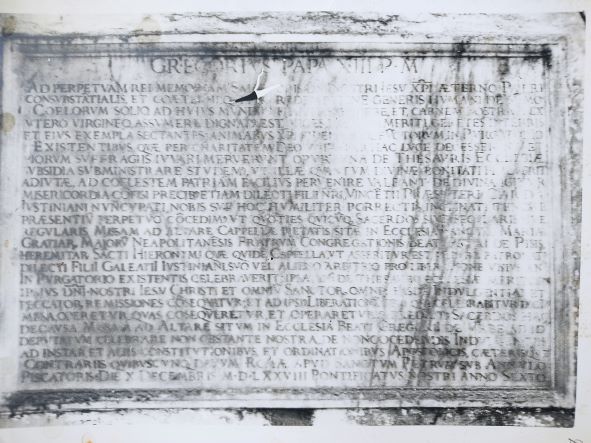

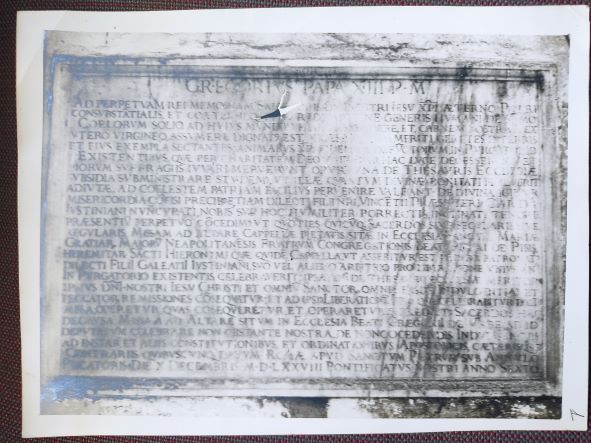

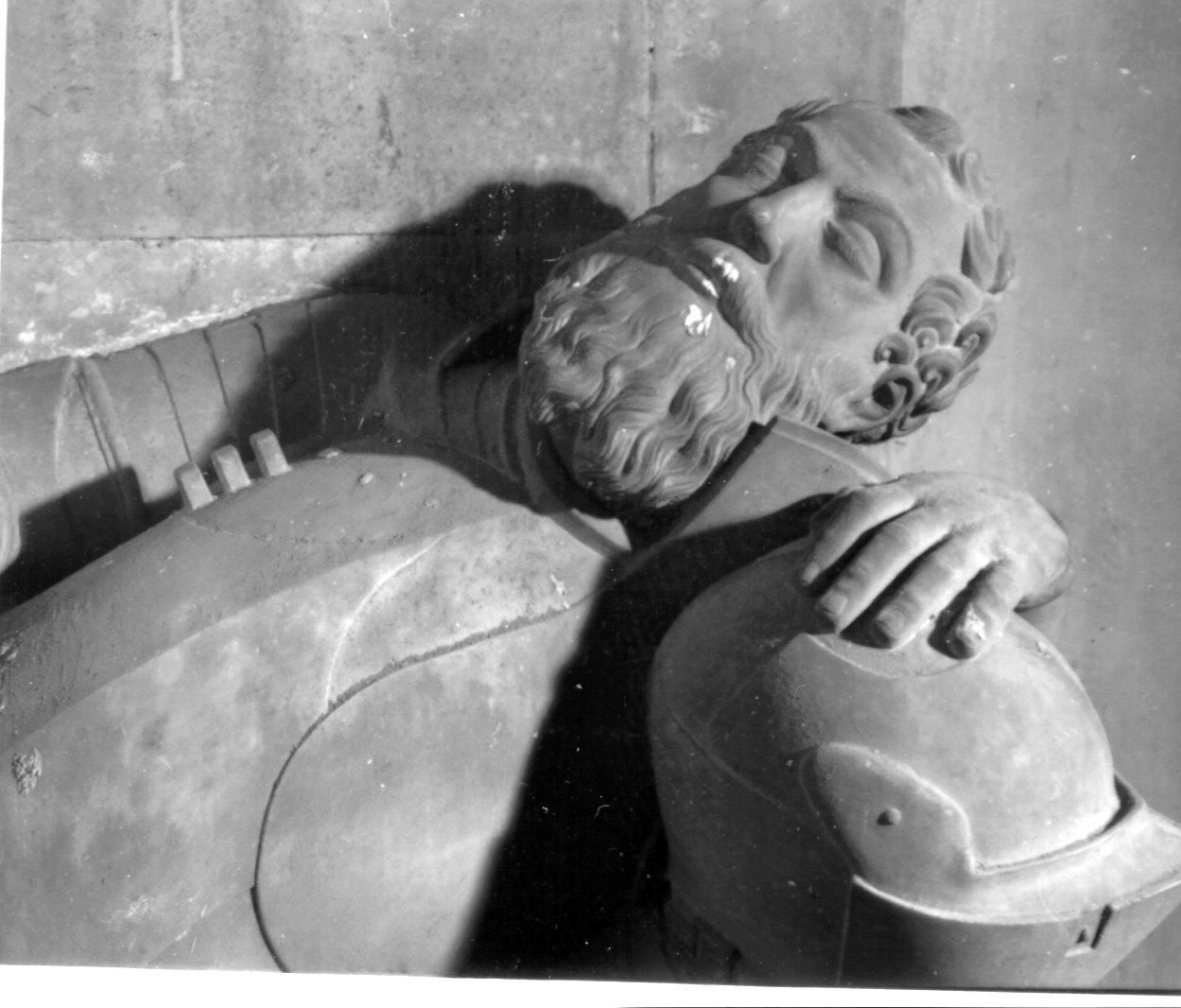

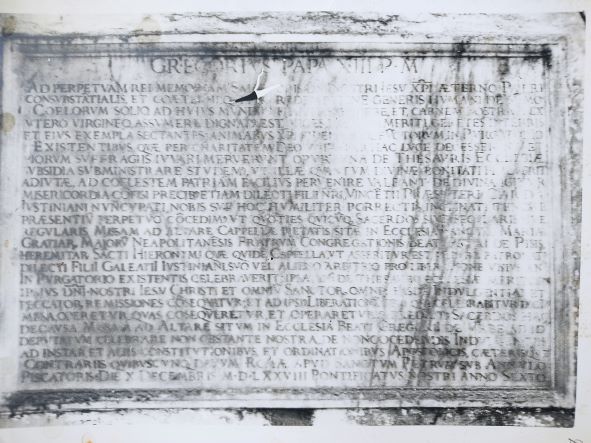

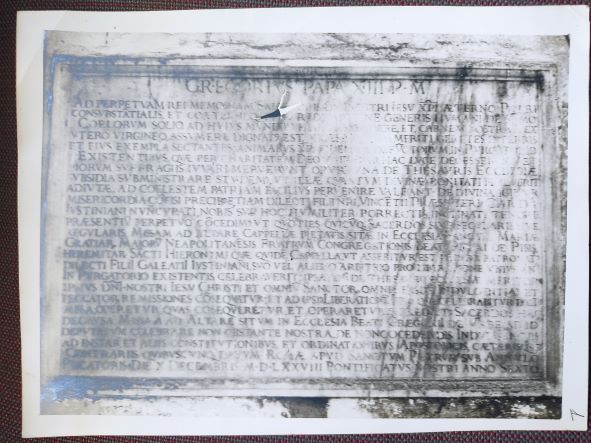

Galeazzo Giustiniani Longo. L’altare è ornato da un pregevole bassorilievo di Giovanni da Nola, rappresentante la Deposizione della Croce, da cui la Cappella (della pietà) prese anche il nome come si legge nell’epigrafe posta sul lato sinistro, con la quale si ricordano le speciali indulgenze concesse da Papa Gregorio XIII con Bolla del 10 dicembre 1578 sulle istanze del cardinale Vincenzo Giustiniani (Banca-Longo), nipote di Galeazzo poiché figlio della sorella Caterina o Catarinetta (ramo Longo), che aveva sposato Francesco Giustiniani (ramo Banca) , futura nonna materna di Vincenzo I marchese di Bassano. Sulla destra si ammira il magnifico

mausoleo, sormontato dalla figura in armi di Galeazzo che il fratello Battista elevò a memoria del fratello amato, disponendo di esservi deposto dopo morto anche lui: come erano stati inseparabili in vita, così lo fossero anche nell’eterno riposo.

Galeazzo Giustiniani Longo, figlio naturale di Brizio ammiraglio genovese, partecipò già giovanissimo

alle attività marittimo-militare del padre insieme ai due fratellastri Battista

e Domenico, con i quali costituì un gruppo solidale, e in qualche modo autonomo,

dentro la grande e potente famiglia Giustiniani. Le sue vicende seguirono quelle

del padre che esiliato dal governo francese da Genova nel 1500, si mise al

servizio degli Aragonesi e della Corona spagnola, senza più partecipare

direttamente alle vicende politiche genovesi. Partecipò, insieme al padre e ai

fratelli, alla disfatta del 28 aprile 1528 di Capo d’Orso. Imprigionato e

portato a Genova, ebbe un trattamento di favore da Andrea Doria, politicamente

giustificato dal passaggio di Genova dall’orbita francese a quella spagnola

qualche mese dopo. Alla morte del padre, Galeazzo eredita l’ammiragliato sotto

il regno di Carlo V a Napoli. Nel 1529 per 11.000 ducati compra il feudo di

Pozzuoli, che poi si riscattò rendendosi indipendente.

Pietro Campofregoso, lettere a Galeazzo Giustiniani Longo di Ganchou, Thierry. (2016) - In: Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans: textes et documents S. 729-733

La chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore si trova nell’omino largo e risale al XV secolo

con l’arrivo a Napoli dei padri eremiti seguaci del Beato Pietro da Pisa nel 1412. Tuttavia, solo

nel 1447 essi riuscirono a edificare una prima chiesa, poi modificata nel corso dei lavori databili ai

primi due decenni del Cinquecento. In tale fase furono realizzati gli impaginati delle facciate sulla

navata che inquadrano le sei cappelle laterali: una teoria di sei archi, dal fornice a tutto sesto,

ritmati da binati di colonne corinzie, concluse da una trabeazione spezzata e aggettante, i cui motivi

decorativi, estesi anche ai sottarchi, sono stati ricondotti a maestranze lombarde.

La struttura venne completata nel 1473, in sostituzione della precedente cappella di Sant’Andrea dei grassi, nella quale si erano stabiliti degli eremiti Gerolomini nel 1412. Tra il 1516 e il 1535, invece, fu necessario un restauro, a seguito del quale, nel 1570, fu costruito anche il portale d’ingresso, opera di Francesco Di Palma detto il Mormando. Il secondo registro della facciata sulla navata è il frutto

di un intervento eseguito all’inizio del XVIII secolo, dopo che furono realizzate nel 1704 le dodici

tele con Storie di Gesù da Orazio Frezza e Giuseppe Castellano. Giovan Battista Beinaschi realizzò

vari cicli di affreschi: sulla controfacciata l’Entrata di Cristo in Gerusalemme, fiancheggiata da San

Girolamo e Sant’Onofrio, nel transetto le Storie di Maria e di Cristo e nella calotta absidale la Vergine

in gloria.

La chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore si trova nell’omino largo e risale al XV secolo

con l’arrivo a Napoli dei padri eremiti seguaci del Beato Pietro da Pisa nel 1412. Tuttavia, solo

nel 1447 essi riuscirono a edificare una prima chiesa, poi modificata nel corso dei lavori databili ai

primi due decenni del Cinquecento. In tale fase furono realizzati gli impaginati delle facciate sulla

navata che inquadrano le sei cappelle laterali: una teoria di sei archi, dal fornice a tutto sesto,

ritmati da binati di colonne corinzie, concluse da una trabeazione spezzata e aggettante, i cui motivi

decorativi, estesi anche ai sottarchi, sono stati ricondotti a maestranze lombarde.

La struttura venne completata nel 1473, in sostituzione della precedente cappella di Sant’Andrea dei grassi, nella quale si erano stabiliti degli eremiti Gerolomini nel 1412. Tra il 1516 e il 1535, invece, fu necessario un restauro, a seguito del quale, nel 1570, fu costruito anche il portale d’ingresso, opera di Francesco Di Palma detto il Mormando. Il secondo registro della facciata sulla navata è il frutto

di un intervento eseguito all’inizio del XVIII secolo, dopo che furono realizzate nel 1704 le dodici

tele con Storie di Gesù da Orazio Frezza e Giuseppe Castellano. Giovan Battista Beinaschi realizzò

vari cicli di affreschi: sulla controfacciata l’Entrata di Cristo in Gerusalemme, fiancheggiata da San

Girolamo e Sant’Onofrio, nel transetto le Storie di Maria e di Cristo e nella calotta absidale la Vergine

in gloria.

La chiesa venne soppressa nel 1809 e dopo anche la soppressione dell’ordine

degli Eremiti,

avvenuta nel 1933, l’ultimo frate pisano rimasto, ormai secolarizzato, Francesco Solimene, continuò

a curare la chiesa. A lui si deve il paziente lavoro di descialbo delle straordinarie decorazioni

cinquecentesche in arenaria grigia sciaguratamente intonacate, che inquadrano i fornici di accesso

alle cappelle, sostenuto nel suo sforzo anche da Benedetto Croce e da Raffaello Causa, che molto

amavano la chiesa.

Dopo la morte di Solimene, avvenuta nel 1953, sul finire degli anni Settanta la chiesa fu chiusa

definitivamente ed affidata al Complesso degli Incurabili, ma non ne impedì una

serie di furti e saccheggi. Dopo gli anni

Settanta del XX secolo, però, il luogo di culto fu teatro di furti a atti di vandalismo,

due lesene in marmo policromo del Settecento, parte dell’altare maggiore

trafugate nel 1991 e messe in vendita da una nota casa d'asta genovese,

su incarico di un antiquario della Capitale, sono state riconsegnate

nell'aprile 2021 alla chiesa. Tra gli oggetti salvati c’è anche la tavola del

battesimo di Cristo di Cesare Turco, che fu portata a riparo nei depositi della Soprintendenza di Napoli. Da allora l’oblio. Finalmente,

nell'aprile 2021 ha preso il via il suo restauro.

In seguito al terremoto dell’Ottanta cominciarono i primi lavori di

consolidamento statico della Chiesa. Negli ultimi venti anni si è proceduto al lungo e costoso

intervento di restauro, curato dalle Soprintendenze competenti, con fondi FEC e del MIBAC

tra cui il soffitto ligneo del transetto . La chiesa oggi appartiene allo Stato (Fondo Edifici di Culto) e non

è visitabile, si spera possa essere destinataria delle risorse provenienti dall’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)

per una futura messa in sicurezza e parziale apertura al pubblico.

Nonostante i saccheggi, la chiesa conserva comunque numerose opere scultoree e pittoriche che coprono un periodo che si estende dal Cinquecento al Settecento. L’interno, a croce latina con sei cappelle per lato, presenta ai lati dell’ingresso i sepolcri di Giovanna Scorziata e Fabrizio Brancaccio, opera di Girolamo d’Auria e Salvatore Caccavello. Nella seconda cappella sinistra traviamo la Deposizione, di Giovanni Da Nola

(cappella Giustiniani), autore probabilmente anche della scultura posta sull’altare raffigurante la Madonna delle Grazie (altre fonti la attribuiscono a Giovan Tommaso Malvito). Nella sesta cappella di sinistra è conservato un bassorilievo di Girolamo Santacroce raffigurante l’incredulità di San Tommaso, mere tra le finestre sono posti alcuni busti di santi, opera di Domenico Antonio Vaccaro. Tra le altre opere ricordiamo alcuni affreschi di Nicola Vaccaro sulla cupola e raffiguranti Storie della Vita di Maria, un affresco raffigurante Sant’Antonio da Padova e attribuito ad Andrea da Salerno e le statue di San Gerolamo e del Beato Pietro da Pisa, entrambe realizzate da Lorenzo Vaccaro (XVIII secolo). Tra le opere non più nella chiesa, citiamo un bassorilievo di Girolamo d’Auria raffigurante la Caduta di San Paolo (si trovava nella terza cappella) e un dipinto eseguito nel 1595 da Fabrizio Santafede raffigurante la Madonna col Bambino, san Gerolamo e il Beato Pietro da Pisa (era conservato nella seconda cappella sinistra).

Tra le numerose opere pittoriche che arricchivano il patrimonio artistico della chiesa,

va menzionato il polittico della Visitazione (1509-1510), realizzato dallo spagnolo Pedro Fernández

detto lo Pseudo Bramantino, una volta presente sull’altare maggiore, oggi in parte esposto al

Museo di Capodimonte, che segna la linea di passaggio tra le vecchie rotte culturali e artistiche

aragonesi e la nuova influenza geometrizzante lombarda, realizzata attraverso la conoscenza delle

opere di Bartolomeo Suardi e Antoniazzo Romano. E’ importante ricordare, a sinistra della navata,

la tavola, anch’essa oggi a Capodimonte, di Marco Cardisco con i Santi Gerolamo e Andrea. Infine,

esposta al Museo Diocesano di Napoli, è la Crocifissione di Cristo, sormontata dalla lunetta con la

Resurrezione, eseguita da Giovan Bernardo Lama (1508-1579); tale opera segna l’adesione alla

cultura controriformata di impronta tosco-romana. Altre opere provenienti dalla chiesa sono, per

misura cautelativa, custodite nei depositi dei musei napoletani.

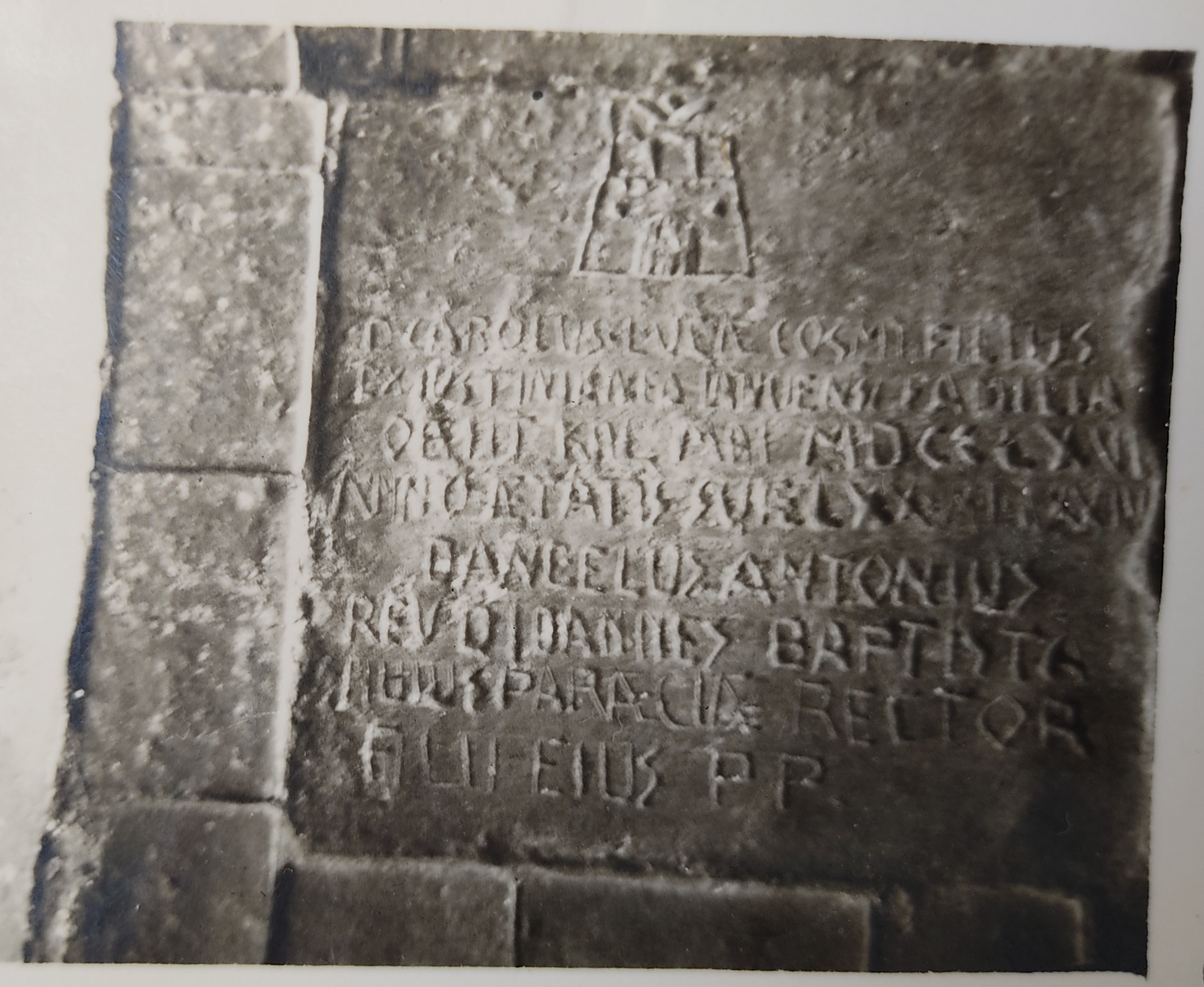

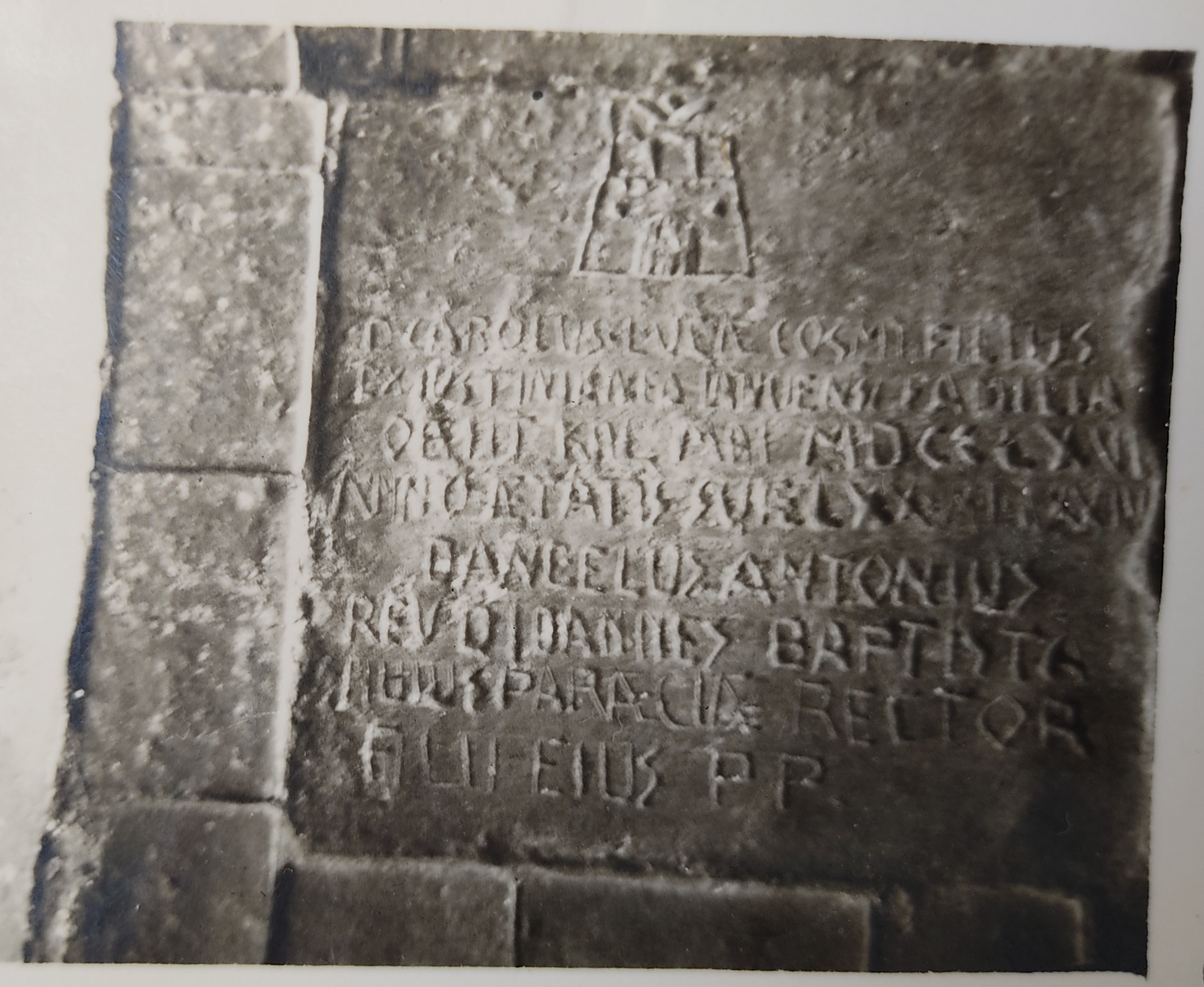

Cappella Giustiniani, monumento funebre a Galeazzo Giustiniani a destra nella cappella, al centro del basamento la scritta: "DEO O.M.S./ GALEATIUS BRICIL F. IUSTINIANUS/ PRAEF. CLASSIS/ BAPTIATAE FRATRI PIENTISS AC. B. M./ SIBIQUE VIVENS P. UT ITA MORTIS SIMUL SOPOREM DORMIANT/

SICUT VITAE CONCORDITER EXUBIAS VIGILARUNT/ ET NE

VIATOR ABERRES/ SE DUPLICI IACTANT PATRIA/ DULCIS

GENUA GENUIT/ PULCHRA PARTHENOPE TENET/ KARLOV

IMP/ HMNS". A destra la lastra tombale con la scritta sotto lo stemma: "GALEATIUS IUSTINIANU/ SEPULTURAM FACIUND/

CURAVIT UT HABEAN/ POSTERI UBITUM"

La cappella dei Giustiniani è la prima a sinistra entrando nella chiesa ed è sormontata dallo stemma della famiglia. L’ingresso è chiuso da un cancello di ferro con una balaustra di marmo sostenuta da piccoli pilastrini dove sono dipinti le armi dei Giustiniani. Il diritto ad erigere la cappella fu acquistato nel 1540 da Nicoletta Spinola, moglie di

Galeazzo Giustiniani che fu nel 1506 uno dei quattro Capitani della città di Napoli. Dì fronte si nota un arco semicircolare murato e lavorato dallo scalpello di Giovanni Marigliano (o Merliano) da Nola. L’altare è impreziosito da una Deposizione del Cristo in marmo sormontata dal Golgota dello stesso Giovanni da Nola. A destra il sepolcro di Galeazzo Giustiniani, figlio di Brizio, su commissione del fratello Battista, ornato da trofei militari (aste falciate, giannettoni, asce, mannaie, daghe, rampiconi, rampini, asce bipenne, ecc.), nel mezzo lo scudo dei Giustiniani, con ai lati due teste di guerrieri coperti da elmi ad impersonare i fratelli Galeazzo e Battista Giustiniani. Leggermente sollevato, sopra un’urna, la maestosa figura di Galeazzo vestito con corazza militare, con il pugnale alla sinistra. Sul fronte della base si legge:

DEO. O. M. S./ GALEATIUS BRICII F. JUSTINIANUS / PRAEF. CLASSIS / BAPTSTAE FRATRI PIEPHISS. AC. B M. / SIBIQ. VIVENS P./ UT ITA MOBTIS SIMUL SAPOBEM DORMIANT / ICCT VITAE GONGORDITER EXCUBIAS VIGILARUNT / ET NE VIATOR ABERESS / SE DUPLICI JACTANT PATRIA / DULCIS GENUA GENUIT / PULCHERA PARTHENOPE TENENT / KARLO V IMP. / HMHNS (hoc monumenium heredem non sequitur). Sopra il sepolcro un tondo tenuto da due angioletti con la Madonna delle Grazie dipinta dallo stesso Giovanni da Nola. Sotto l’urna del sepolcro, il breve di Gregorio XIII del 10 dicembre 1578 che concede il privilegio all’altare (su intercessione del cardinale Vincenzo Giustiniani Banca) a cui fu aggiunta una lapide durante il Giubileo del 1775 affinchè non venga dimenticata. Nel centro della cappella, a terra, una lapide sepolcrale scon lo scudo dei Giustiniani e l’incisione:

GALEATIUS JUSTINIANUS SÉPULTURAM FACIUNDAM CURAVIT UT HABEANT EJUS POSTERI UBI TUMULENTUR. Fonte: PADIGLIONE C., Memorie storiche artistiche del Tempio di S. Maria delle Grazie Maggiore a Capo Napoli con cenni monografici di alcuni illustri che vi furono sepolti, Stabilimento tipografico di Vincenzo Prigiobba, Napoli, 1855.

Torna alla pagina iniziale di

Enrico Giustiniani

La chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore si trova nell’omino largo e risale al XV secolo

con l’arrivo a Napoli dei padri eremiti seguaci del Beato Pietro da Pisa nel 1412. Tuttavia, solo

nel 1447 essi riuscirono a edificare una prima chiesa, poi modificata nel corso dei lavori databili ai

primi due decenni del Cinquecento. In tale fase furono realizzati gli impaginati delle facciate sulla

navata che inquadrano le sei cappelle laterali: una teoria di sei archi, dal fornice a tutto sesto,

ritmati da binati di colonne corinzie, concluse da una trabeazione spezzata e aggettante, i cui motivi

decorativi, estesi anche ai sottarchi, sono stati ricondotti a maestranze lombarde.

La struttura venne completata nel 1473, in sostituzione della precedente cappella di Sant’Andrea dei grassi, nella quale si erano stabiliti degli eremiti Gerolomini nel 1412. Tra il 1516 e il 1535, invece, fu necessario un restauro, a seguito del quale, nel 1570, fu costruito anche il portale d’ingresso, opera di Francesco Di Palma detto il Mormando. Il secondo registro della facciata sulla navata è il frutto

di un intervento eseguito all’inizio del XVIII secolo, dopo che furono realizzate nel 1704 le dodici

tele con Storie di Gesù da Orazio Frezza e Giuseppe Castellano. Giovan Battista Beinaschi realizzò

vari cicli di affreschi: sulla controfacciata l’Entrata di Cristo in Gerusalemme, fiancheggiata da San

Girolamo e Sant’Onofrio, nel transetto le Storie di Maria e di Cristo e nella calotta absidale la Vergine

in gloria.

La chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore si trova nell’omino largo e risale al XV secolo

con l’arrivo a Napoli dei padri eremiti seguaci del Beato Pietro da Pisa nel 1412. Tuttavia, solo

nel 1447 essi riuscirono a edificare una prima chiesa, poi modificata nel corso dei lavori databili ai

primi due decenni del Cinquecento. In tale fase furono realizzati gli impaginati delle facciate sulla

navata che inquadrano le sei cappelle laterali: una teoria di sei archi, dal fornice a tutto sesto,

ritmati da binati di colonne corinzie, concluse da una trabeazione spezzata e aggettante, i cui motivi

decorativi, estesi anche ai sottarchi, sono stati ricondotti a maestranze lombarde.

La struttura venne completata nel 1473, in sostituzione della precedente cappella di Sant’Andrea dei grassi, nella quale si erano stabiliti degli eremiti Gerolomini nel 1412. Tra il 1516 e il 1535, invece, fu necessario un restauro, a seguito del quale, nel 1570, fu costruito anche il portale d’ingresso, opera di Francesco Di Palma detto il Mormando. Il secondo registro della facciata sulla navata è il frutto

di un intervento eseguito all’inizio del XVIII secolo, dopo che furono realizzate nel 1704 le dodici

tele con Storie di Gesù da Orazio Frezza e Giuseppe Castellano. Giovan Battista Beinaschi realizzò

vari cicli di affreschi: sulla controfacciata l’Entrata di Cristo in Gerusalemme, fiancheggiata da San

Girolamo e Sant’Onofrio, nel transetto le Storie di Maria e di Cristo e nella calotta absidale la Vergine

in gloria.