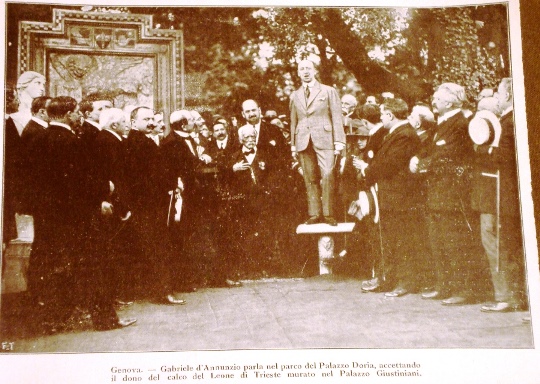

Il celebre Gabriele D’Annunzio cita i Giustiniani in due sue opere: Merope ed il

Piacere

Le Laudi costituiscono l'opera poetica più notevole e più famosa di

D'Annunzio; doveva essere costituita da 7 libri, quante sono le Pleiadi; consta invece di

soli 4 libri (o di 5, se si include il libro di Asterope). Il primo libro, Maia (Canto

amèbeo della guerra), fu composto nel 1903 e pubblicato nello stesso anno; il

sottotitolo, Laus Vitae, ne chiarisce i motivi ispiratori: una vitalistica celebrazione

dell'energia vitale; un naturalismo pagano impreziosito dai riferimenti classici e

mitologici. Il secondo libro, Elettra, composto tra il 1899 e il 1902 e pubblicato nel

1903, celebra gli eroi della patria (Notte di Caprera) e dell'arte (Per la morte di

Giuseppe Verdi); nella terza parte sono cantate 25 "Città del silenzio"

(Ferrara, Ravenna ecc.); nella quarta è il famoso Canto augurale per la Nazione eletta,

che infiammò; di entusiasmo i nazionalisti. Il terzo libro, Alcyone, fu pubblicato

assieme al secondo e contiene per acquisito giudizio il meglio del D'Annunzio poeta ( La

pioggia nel pineto, La sera fiesolana,Stabat nuda Aestas). Il quarto libro, Merope,

raccoglie i canti celebrativi della conquista della Libia composti ad Arcachon, pubblicati

dapprima sul "Corriere della Sera" e poi in volume nel 1912. Vengono considerati

una continuazione di questi quattro libri i Canti della guerra latina, composti e

pubblicati tra il 1914 ed il 1918 (costituiranno, in seguito, il volume intitolato

Asterope, La canzone del Quarnaro).

MEROPE Così veda tu un giorno il mare latino coprirsi di strage alla tua guerra e per le

tue corone piegarsi i tuoi lauri e i tuoi mirti, o Semprerinascente, o fiore di tutte le

stirpi, aroma di tutta la terra, Italia, Italia, sacra alla nuova Aurora con l'aratro e la

prora! Canto augurale per la nazione eletta [1901] ….. Ecco, o Mediterraneo, su tutte

l'isole, ecco i tuoi dèspoti. Rischiaro col mio cuore le impronte non distrutte. Ecco un

Sagredo principe di Paro, a Sèrifo un Michiel, ad Andro un Dandolo, a Candia un Tiepolo.

Ogni nome è un faro. Presso Blacherne publica il suo bando Ranieri Zeno, e quasi

Imperatore ha tutta Romania nel suo comando. Il genovese Enrico Pescatore conte di Malta

usurpa il fio di Creta. In regia potestà l'Asia Minore ha Martin Zaccaria, batte moneta,

leva milizie e navi, si travaglia a Focea per allume, a Chio per seta, a traffico

imperversa e a rappresaglia, stermina Catalani e Musulmani, tutt'armato da re muore in

battaglia.

O dura schiatta dei Giustiniani, nova sovranità della Maona libera, dinastia di

popolani magnifici, di re senza corona, che profuman di mastice la bianca scìa o la

segnan d'una rossa zona, quando nell'isola Andriolo Banca orna templi, deduce carmi,

venera Omero, èduca lauri, schiavi affranca! Navi d'Italia, ecco l'Egeo. Chi viene da

Lesbo? chi da Coo? Navi d'Italia, l'Ombre cantano come le sirene.

La canzone dei Dardanelli

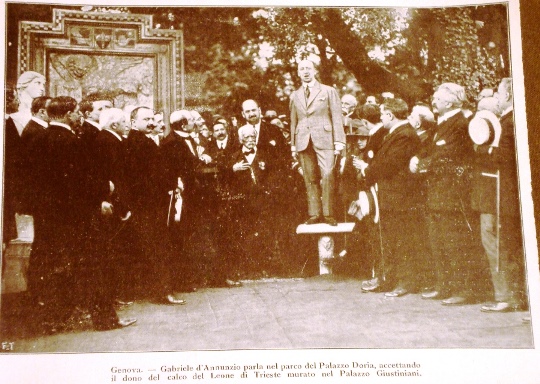

Questa Canzone fu composta quando gli informatori descrivevano la ragunata delle navi nel

porto di Taranto. «Sin da ieri è un continuo passaggio di torpediniere nel Canale

navigabile. Hanno tutte all'albero maestro la fiamma di guerra. Il Mar Piccolo sembra un

immenso lago dove galleggiano in gran numero navi di battaglia, torpediniere e

cacciatorpediniere. Ve ne sono ormeggiate lungo tutte le banchine, e nell'arsenale e nello

specchio d'acqua del primo bacino, ch'è nel Mar Piccolo il più vasto, riparo sicurissimo

ed inespugnabile, unico in tutto il mondo (17 novembre).» Questa notizia era

immediatamente seguita da quest'altra, in vistosi caratteri: «La flotta non è ai

Dardanelli».

L'episodio della battaglia sostenuta dai quattro legni cristiani contro l'intera armata di

Maometto II, sotto le mura di Costantinopoli, è narrato nelle Croniche di Giorgio Dolfino

e di Niccolò Barbaro che ne fu testimonio, e nella Cronica di Costantinopoli del greco

Giorgio Phranzes, il quale anche assistette alla fazione. I quattro legni, venendo dal Mar

di Marinara, portavano viveri e munizioni all'imperatore assediato. Pei contrarii vènti,

avevan cappeggiato a lungo nei paraggi di Chio; cosicché, favoriti alfine dall'Ostro,

entravano nell'Ellesponto e s'appressavano al Bosforo quando già tutta la città era

stretta. Come l'armata turca li avvistò, il sultano diede ordine all'ammiraglio di

assalirli con tutte le forze e di catturarli o di colarli a picco. Suleyman bey salpò con

circa duecento vascelli (a centoquarantacinque li riduce uno dei cronisti); innanzi l'ora

di nona incontrò i quattro legni sotto le mura, propriamente fra le Sette-Torri e i

giardini di Blanca. In quel punto il vento cadde, cosicché i Cristiani perdettero il

vantaggio. Tuttavia si prepararono a combattere. Combattimento ineguale e portentoso, d'un

naviglio sottilissimo contro il grosso dell'armata ottomana. Allo spettacolo accorse su le

mura, dalla parte della Propontide, la moltitudine degli assediati, e lo stesso

Costantino. Su la riva, fuor della cerchia, presso il promontorio di Zeitun, a breve

distanza dalle Sette-Torri, accorsero i Turchi, e lo stesso sultano a cavallo per godere

della prima vittoria. Il cielo era sereno su tutto il Bosforo. Prima parlarono i mortai e

le bombarde; poi un de' legni cristiani e la galeazza di Suleyman vennero all'arrembaggio

per prua e rimasero conficcati per prua l'uno nell'altra. Intorno s'accalcarono le navi

turche. E le tre genovesi nell'investimento persero l'uso dei remi. Allora i ponti

accostati furono il campo d'una mischia feroce. Con le pietre pugnerecce e coi fuochi

lavorati i nostri opposero una così fiera difesa che, dopo tre ore di combattimento, le

sorti parvero volgere in lor favore. Gran numero di navi turche ardeva già; cresceva la

strage. I nostri, eccitati dai clamori che ventavano dalle mura, parevano moltiplicarsi

mentre su l'armata nemica già soffiava il panico. Allora Maometto, furibondo, imprecando

alla viltà de' suoi come per minacciarli e ricacciarli avanti, si lanciò a cavallo nel

mare e spinse la bestia sul bassofondo, con l'acqua sino al pettorale. Atterriti tornarono

all'assalto coloro che l'atroce conquistatore soleva, nei momenti disperati, spingere con

le spranghe di ferro e coi nerbi di bue; ma non poterono superare la resistenza dei

Cristiani. Furono costretti a ritrarsi. Le navi superstiti ripresero l'ancoraggio di

Bessikhtach.

Verso sera, Gabriele Trevisano e Zaccaria Grioni con due galèe rimorchiarono in trionfo i

quattro legni, tra squilli di trombe e canti di vittoria; poi richiusero il porto con la

catena.

Dopo la terza delle Cinque Giornate, quando cominciava a determinarsi la disfatta degli

occupatori, i soldati del Radetzky si abbandonarono ad atrocità che non cedono nel

paragone a quelle arabe e turche di Rebab. Dalla strage di Casa Fortis ai lattanti infissi

su le baionette, giova non enumerarle. La terzina della mano mozza allude a quella mano

feminile, carica d'anelli, che fu rinvenuta nella tasca d'un Croato ucciso.

Costantino Paleologo, il fratello di Giovanni, avendo accettata la corona di Bisanzio,

vera corona di spine, condusse con molta intrepidezza la difesa contro il secondo Maometto

che l'assaliva con uno sterminato esercito. I difensori non sorpassavano il numero di

settemila. Un Giustiniani, un Cattaneo, un Minoto, un Contarini, un Mocenigo, un Corner,

altri nobili veneziani e genovesi, erano alla guardia delle torri e delle porte. Quando

tutto fu perduto e l'esercito del sultano implacabile irruppe nella città per dare il

sacco di tre giorni promessogli, Costantino spronò il cavallo, nei pressi della Porta

Càrsia, contro il folto dei nemici, volendo morire con l'Impero. «Il sangue gli colava

dai piedi e dalle mani» dice Giorgio Phranres. Secondo Michele Ducas, lo storico

dell'Impero d'Oriente, l'imperatore gridò: «Non un cristiano v'ha, che prenda il mio

capo?» Secondo Michele Critopulo, gridò: «La città è presa, e io vivo ancóra!». In

quel punto un Turco gli tagliò la faccia. Come Costantino rispondeva al colpo, un altro

gli trapassò le reni. Cadde nel mucchio, non conosciuto. Più tardi, avendo Maometto

ordinato di ricercarlo, riconobbero i cercatori il cadavere ai calzati di porpora che

recavano trapunte in oro le aquile imperiali. I sovrani e i principi della Chiesa in

Occidente, dopo che con sì trista incuranza avevan lasciato abbattere l'ultimo segno

dell'Impero bisantino, alla notizia della vittoria turca rimasero atterriti; e temettero

che i giannizzeri non venissero a distruggere le imagini di Cristo nelle cappelle unghere

ed alemanne e che le basiliche romane non fossero mutate in moschee come quella Santa

Sofia dove Maometto aveva fatto pel primo il suo namaz su l'altar maggiore! Il marinaio

barese Vito de Tullio fu ferito a Tripoli nella battaglia del 26 ottobre. Era disceso

dalla nave Sicilia con la compagnia di sbarco. Quando giunse la notizia, tutto il popolo

della città vecchia passò in pellegrinaggio per la casa della madre; che si chiama

Serafina Daddario. Ferito a Bengasi fu il marinaio Luigi Carmineo, tra i primi a sbarcare

sotto il fuoco, in una barca gettata dalla nave Amalfi. Nella parte occidentale della

città vecchia, nella Piazza Mercantile, sta su quattro gradini il Leone veneziano, con

incise nel collare le parole «Custos iustitiae». Dopo la spartizione di Costantinopoli,

Venezia per assicurarsi il possesso delle Cicladi concesse che cittadini armatori di

galèe ne tentassero l'acquisto a lor rischio e pericolo. Fu allora composta per accordo

una compagnia di patrizii, la quale armò una squadra di corsa e la diede in comando a

Marco Sanuto. Il Sanuto non soltanto s'impadronì delle Cicladi, ma anche delle Sporadi e

delle isole sparse lungo la costa dell'Asia Minore. Egli fu investito della signoria

feudale di Nasso e d'Amorgo; poi, per decreto dell'Imperatore latino di Costantinopoli,

ebbe il titolo di duca dell'Egeo, con autorità su tutte le isole distribuite in feudo ai

suoi compagni d'armi, insuperabili marinai. Martino Zaccaria, figlio di Niccolò, per la

sua prodezza e per i suoi ardimenti si guadagnò il favore di Filippo di Taranto,

imperator titolare di Costantinopoli e principe d'Acaia, a tal punto che costui lo nominò

con diploma in data del 26 maggio 1315 re e despoto dell'Asia Minore e gli diede inoltre

Marmara, le Enusse, Tenedo, Lesbo, Chio, Samo, Icaria e Coo, con tutti i diritti regali e

con tutte le insegne della regalità. In compenso, Martino s'assumeva il carico

d'aiutarlo, con cinquecento uomini, a riconquistare il trono di Costantinopoli. Questo

Zaccaria con imperterrito zelo proseguì l'alleanza disegnata contro i Turchi da Marin

Sanudo nel 1329. Le sue spedizioni contro gli infedeli furon quasi sempre vittoriose.

Sembra che, durante i quindici anni di suo governo in Chio, egli ne uccidesse più di

diecimila. Come re dell'Asia Minore, aveva diritto di battere moneta. Esistono ancóra

monete d'argento del suo conio, con l'imagine di Santo Isidoro patrono di Chio. Dopo

avventure ammirabili, liete e tristi, nel 1343 si congiunse ai Crociati che facevano oste

contro Omar principe d'Aidin per impadronirsi delle Smirne; e cadde nella sanguinosissima

battaglia del 15 gennaio 1345. Egli può esser considerato come un vero eroe nazionale

ligure, stupendo rampollo di quella cavalleria greco-franca che aveva già sfolgorato di

gloria sul Mediterraneo. Converrebbe rinnovellare le lodi che gli inalza Uberto Foglietta

nei suoi Elogia clarorum Ligurum. Erano nel XIII secolo gli Zaccaria di Castro tra le più

opulenti e possenti famiglie di Genova. Traevano essi gran parte della lor ricchezza dalle

miniere di allume esercitate nel territorio di Focea. Quando il capitano popolano Simon

Vignoso, partitosi di Genova col naviglio nella primavera del 1346, ebbe riconquistata

Scio, il Comune dovette ben tenere il patto di rifondere agli armatori e conduttori della

guerra tutte le spese rilasciando alcuna parte di certe rendite dello Stato. Ma, essendo

assai smunto l'erario, il Governo stipulò con i capi della spedizione, il 26 febbraio

1347, un accordo che lor conferiva per anni ventinove il dominio utile e l'amministrazione

di Scio e di Focea Vecchia e Nuova, riserbando alla Republica la ragion della spada e del

sangue ed il mero e misto imperio (merum et mixtum imperium). Ogni padron di nave per tale

accordo aveva facoltà di partecipare al guadagno prodotto dal commercio del mastice e

dell'allume e dalle gabelle nei paesi conquistati. Così fu tra i conquistatori di Scio

costituita la società chiamata Maona, la cui storia gloriosissima è da ricordareagli

Italiani tutta quanta, dalla romana severità di Simon Vignoso ai diciotto giovini martiri

Giustiniani. Il nome di Giustiniani presero poi i Maonesi, come per congiungersi in una

vasta famiglia e dinastia, rinunciando ciascuno al nome suo proprio. E la Maona fu detta

allora dei Giustiniani di Scio. I primi dodici socii della corporazione, che fecero la

rinunzia e assunsero il nuovo nome, furono: Nicolò Caneto, Giovanni Campi, Nicolò di San

Teodoro, Gabriele Adorno, Paolo Banca, Tommaso Longo, Andriolo Campi, Raffaello di

Fornetto, Luchino Negro, Pietro Oliverio e Francesco Garibaldo. Il commercio più

importante e più remunerativo per la Maona era quel del mastice, prodotto nei quattro

distretti meridionali di Chio e raccolto da speciali agenti «officiales super

recollectionem masticis». I dinasti di Scio furono anch'essi tocchi dall'Umanesimo.

Ornatissimo fra gli altri fu quell'Andriolo Banca che, in grazia al suo sapere, divenne

amico di Eugenio IV. Cantò in versi italiani la guerra del 1431 contro Venezia. Le

lettere di Ciriaco d'Ancona a lui dirette hanno molti curiosi particolari su le rovine del

Tempio d'Apollo in Cardamyla e sul monumento d'Omero; presso il quale Andriolo aveva

costrutto all'ombra dei pini e al murmure d'un fonte una casa «omerica», procul

negotiis. Nella evocazione del sublime marinaio greco Costantino Canaris, si allude alla

impresa da lui compiuta contro il naviglio di Kara Alì ancorato in Cesmè, la notte del

18 giugno 1822. Egli aveva per compagno Pepinos nativo di quell'ammirabile Hydra «sì

nuda che in qualche luogo manca la terra per seppellire i morti», di quell'Hydra che fu

diletta ad Andrea Miaulis, all'audacissimo navarca sepolto nel Pireo presso la tomba di

Temistocle. I giovani palermitani dovrebbero in giorno di vittoria sospendere una corona

votiva al monumento del Canaris nella loro Villa Giulia. Lazaro Mocenigo, se bene

inimitabile anche nel peccare, meriterebbe d'esser canonizzato e proposto al culto di

tutti i marinai italiani. Forse neppure il Miaulis può essergli paragonato in audacia. Se

l'arte lunga e la vita breve concedessero all'autore di questa Canzone il poter compiere

tutto quel che disegna, egli vorrebbe scrivere la biografia di tanto eroe per metterla

nelle mani d'ogni guardiamarina della razza di Mario Bianco. Su la stupenda battaglia dei

Dardanelli convien rileggere le pagine del cronista testimonio riferite da Gerolamo

Brusoni nella sua Istoria dell'ultima guerra fra i Veneziani e i Turchi. Implacabile e

infaticabile il vittorioso «volle la sera stessa fare l'ultima prova; e così, seguitato

da quattro o cinque altre delle sue galere più rinforzate, intraprese di nuovo come la

mattina la caccia delle nemiche; dovendo intanto gli altri due generali col resto delle

galere scostarsi col favor della notte a danneggiare quelle che erano fermate in terra, e

se non fosse loro riuscito di tirarle fuori, incendiarle almeno. E però stavano già

formando d'una tartana un brulotto per condurvelo sopra. Ma dopo un difficoltoso

proveggio, arrivato il Mocenigo sotto le batterie de' Barbieri, che non meno furiose della

mattina offendevano gravemente le sue galere (avendo ammazzato sopra la Reale quindici o

sedici uomini, ed altri sopra la Provveditora, atterrato l'antenna sopra alla Capitana di

Golfo, e rotto il timone e parte della ruota alla Commissaria) quando già stava per

abbordare i legni fuggitivi, fu da una palla fatale colpito in Santa Barbara: onde preso

fuoco la munizione fece subito volare in aria la sua galera, non essendo restato intiero

che l'arsile con la poppa dove stando egli a Vigilare il comando non si abbrucciò: ma

cadendogli su la testa l'asta dello stendardo del calcese, lo fece cadere subito morto».

Il Mocenigo aveva perduto un occhio, il destro, alla battaglia del 26 di giugno 1656 nelle

acque di Scio, ove Lorenzo Marcello perse la vita. Venti navi del bassà Kenaan caddero in

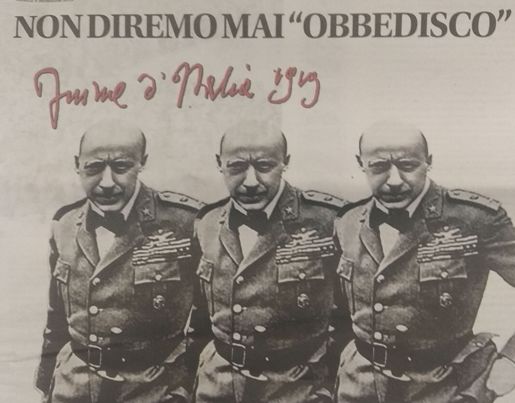

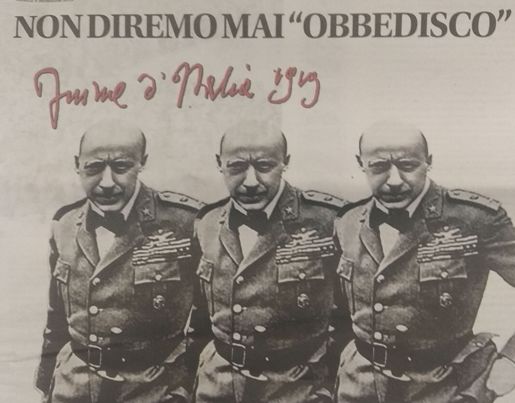

mano dei Veneziani, preda fra le più insigni del mare. La prima edizione delle Canzoni

della Gesta d'Oltremare fu sequestrata il 24 gennaio 1912, a motivo di alcune terzine

della Canzone dei Dardanelli, che, a detta dell'Autorità politica, suonavano «ingiuriose

verso una potenza alleata e verso il suo Sovrano». Nella seconda edizione, che fu la

prima per il pubblico, le suddette terzine furono soppresse, e surrogate da puntini con la

seguente postilla: «Questa Canzone della Patria delusa fu mutilata da mano poliziesca,

per ordine del cavaliere Giovanni Giolitti capo del Governo d'Italia, il dì 24 gennaio

1912. G. d'A.». la terza edizione uscita nel luglio 1915, e questa definitiva, cambiati i

tempi e gli uomini, sono integrali; comprendono cioè anche le terzine che furono allora

soppresse.

L’intero Libro Quarto delle

LAUDI DEL CIELO DEL MARE DELLA TERRA E DEGLI EROI della Merope di D’Annunzio

IL PIACERE "Per noi Il Piacere" ha scritto Alfredo Gargiulo

"è il più riuscito romanzo del D'Annunzio. Di questo parere furono, se io non

m'inganno, il Verga, il Capuana e il De Roberto, buoni intenditori. È soprattutto un

romanzo 'ingenuo'. vale a dire che l'autore ritrae in esso, più o meno bene, un mondo

psicologico da lui in gran parte realmente vissuto nella fantasia... Conservò nelle parti

buone un tocco fresco e vivace, non inaridito mai dalla pretesa di arrivare a una

catastrofe estrinsecamente prestabilita". D' Annunzio stesso, nella dedica al pittore

Michetti della edizione dell'89, aveva scritto: "...Questo libro, nel quale io

studio, non senza tristezza, tanta corruzione e tanta sottilità e falsità e crudeltà

vane...". Ma lo studio, la tristezza "non portano mai realmente i segni di un

tal ardore morale contro le cose raccontate. Si lascia vedere bene, nel romanzo, una

fantasia innamorata del mondo singolarissimo che inventa o trasfigura. Ma non vi mancano

certo i chiaroscuri, le tinte aspre in modi, anche, profondi, e ironie molto fini. Nei

capitoli più disposti a valersene la mescolanza dei sapori dolci e agri con qualche

iperbolica droga sciolta, o meno, nella coppa del piacere, qui è grandemene te

suggestiva" (Giansiro Ferrata). Primo della trilogia dei "Romanzi della

Rosa", ispirati cioè al fiore che simboleggia la voluttà, Il Piacere rimase a lungo

il più famoso dei romanzi dannunziani, esercitando un'attrazione intensa su un gran

numero di lettori. Luoghi e personaggi, descritti con gusto pittorico, appartengono alla

Roma aristocratica della fine del XIX secolo. Il protagonista, il raffinato conte Andrea

Sperelli poeta e acquafortista, è la personificazione di D'Annunzio e persegue il suo

stesso ideale di vita, nutrito da sensazioni squisite e decadenti. La cornice del racconto

è un paesaggio che costituisce in un certo senso la vera anima del romanzo, e la storia

appare come un estremo omaggio ai morenti temi del romanticismo ottocentesco. Per

l'edonista Andrea Sperelli la morale, come ragione delle azioni umane, è ridotta a puro

valore formale. Libertino senza generosità e in perpetua contemplazione di se stesso,

Andrea è il tipo ideale di "amatore". Tuttavia egli è consapevole che la vita

sfrenata che conduce è solo un modo di sfuggire alla realtà e vorrebbe ritrarsene se

appena ne avesse la forza. Quando Elena lo abbandona, il nuovo amore per Maria Ferres

sembra poterlo salvare; ma, tornato a Roma, egli viene riafferrato dall'antica passione e

cade nuovamente nell'esistenza di prima. Il Piacere, col suo esplicito messaggio di vita

vissuta come disinvolta e insieme perfetta opera d'arte, si presenta quale sorta di

autobiografia spirituale di D'Annunzio, quale forse più compiuta trasposizione artistica

del suo ideale di estetismo e intellettualismo. È anche, come bene ha scritto L. Russo,

"il romanzo migliore, il romanzo più sincero, in cui l'estetismo del protagonista è

ancora una fede sicura di sé e, nella sua stessa teoricità, ha qualcosa di energico e di

operativo, che riscatta Andrea Sperelli da quelle ambizioni a vuoto che costituiranno

l'ingombro opaco dei posteriori romanzi".

….Appena smontò, fu accerchiato da amiche e da amici che si congratulavano. Miching

Mallecho, sfinito, tutto fumante e spumante, sbuffava protendendo il collo e scotendo le

briglie. I suoi fianchi s'abbassavano e si sollevavano con un moto continuo, così forte

che pareva scoppiare; i suoi muscoli sotto la pelle tremavano come le corde degli archi

dopo lo scocco; i suoi occhi iniettati di sangue e dilatati avevano ora l'atrocità di

quelli d'una fiera; il suo pelo, ora interrotto da larghe chiazze più oscure, si apriva

qua e là a spiga sotto i rivoli del sudore; la vibrazione incessante di tutto il suo

corpo faceva pena e tenerezza, come la sofferenza d'una creatura umana. - Poor fellow! -

mormorò Lilian Theed. Andrea gli esaminò i ginocchi per veder se la caduta li avesse

offesi. Erano intatti. Allora, battendolo pianamente in sul collo, gli disse con un

accento indefinibile di dolcezza: - Va, Mallecho, va. E lo riguardò allontanarsi. Poi,

avendo lasciato l'abito di corsa, cercò di Ludovico Barbarisi e del barone di Santa

Margherita. Ambedue accettarono l'incarico di assisterlo nella questione col marchese

Rùtolo. Egli li pregò di sollecitare. - Stabilite, dentro questa sera, ogni cosa.

Domani, all'una dopo mezzogiorno, io debbo essere già libero. Ma domattina lasciatemi

dormire almeno fino alle nove. Io pranzo dalla Ferentino; e passerò poi in casa Giustiniani;

e poi, a ora tarda, al Circolo. Sapete dove trovarmi. Grazie, e a rivederci, amici…..

….Nel ritorno, dal mail-coach del principe di Ferentino vide fuggire verso Roma

Giannetto Rùtolo con un piccolo legno a due ruote, al trotto fitto d'un gran roano

ch'egli guidava chinato avanti, tenendo la testa bassa e il sigaro tra i denti, senza

curarsi delle guardie che gli intimavano di mettersi nella fila. Roma, in fondo, si

disegnava oscura sopra una zona di luce gialla come zolfo; e le statue in sommo della

basilica di San Giovanni entro un ciel viola, fuor della zona, grandeggiavano. Allora ebbe

Andrea la conscienza intera del male ch'egli faceva soffrire a quell'anima. La sera, in

casa Giustiniani, disse all'Albónico: - Riman dunque fermo che domani, dalle due

alle cinque, io vi aspetterò. Ella voleva chiedergli: - Come? non vi battete, domani? Ma

non osò. Rispose: - Ho promesso…..

…Chi sono gli altri due? - Roberto Casteldieri e Carlo de Souza. Ci siamo sbrigati

sùbito, evitando le formalità. Giannetto aveva già pronti i suoi. Abbiamo steso il

verbale di scontro, al Circolo, senza discussione. Cerca di non andare a letto troppo

tardi; mi raccomando. Tu devi essere stanco. Per millanteria, uscendo di casa Giustiniani,

Andrea andò al Circolo delle Cacce; e si mise a giocare cogli sportsmen napoletani. Verso

le due il Santa Margherita lo sorprese, lo forzò ad abbandonare il tavolo, e volle

ricondurlo a piedi fino al palazzo Zuccari. Mio caro, - ammoniva, in cammino - tu sei

troppo temerario. In questi casi, un'imprudenza può esser fatale. Per conservarsi intatta

la vigoria, un buono spadaccino deve avere a sé medesimo le cure che ha un buon tenore

per conservarsi la voce. Il polso è delicato quanto la laringe; le articolazioni delle

gambe sono delicate quanto le corde vocali. Intendi? Il meccanismo si risente d'ogni

minimo disordine; lo strumento si guasta, non obedisce più. Dopo una notte d'amore o di

giuoco o di crapula, anche le stoccate di Camillo Agrippa non potrebbero andar diritte e

la parate non potrebbero essere né esatte né veloci. Ora, basta sbagliare d'un

millimetro per prendersi tre pollici di ferro in corpo….

Il Piacere di D’Annunzio: libro

primo - 5 -

Nato a Pescara nel 1863, pubblicò a 16 anni una raccolta di liriche,

"Primo vere", cui fece seguito nel 1882 "Canto novo", di evidente

filiazione carducciana. A Roma, dove s’iscrisse alla facoltà di lettere,

D’Annunzio assimilò i fermenti del decadentismo europeo, dando vita ad alcuni

celebri romanzi quali "Il piacere" (1889), "Giovanni Episcopo" (1891)

e "L’innocente" (1892): dalla medesima ispirazione prendono corpo i versi

del "Poema paradisiaco" (1893), in qualche modo anticipatori di modi e stilemi

che caratterizzeranno, in seguito, la poesia crepuscolare. Successivamente, alla luce

delle teorie nicciane del "superuomo" tuttavia rielaborate in chiave

estetizzante, vengono forgiati romanzi ("Il trionfo della morte", 1894; "Le

vergini delle rocce", 1895; "Il fuoco", 1900) e drammi ("La città

morta", 1899; "La Gioconda", 1899) di sicuro valore; dipoi il Nostro,

ritiratosi nella villa La Capponcina a Settignano, si dà ad una intensa attività di

scrittura. Nascono così i primi tre libri ("Maya", "Elettra" e "

Alcyone") delle "Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi", editi

nel 1903; le tragedie "Francesca da Rimini" (1902), "La figlia di

Iorio" (1904), "La fiaccola sotto il moggio" (1905), "La nave"

(1908), "Fedra" (1909), oltre al romanzo "Forse che sì forse che no"

(1910). Riparato in Francia in volontario esilio, dopo aver perduto la propria abitazione

per debiti, egli scrive nella lingua del paese che l’ospita "Le martyre de Saint

Sébastien" (1911), musicato da Debussy, ed il quarto libro delle "Laudi"

("Merope", 1912). Tornato in patria all’esplodere del primo conflitto

mondiale, si proclama da subito interventista e si distingue per le sue imprese belliche

(celebre la "beffa di Buccari" del 10 febbraio 1918): ferito ad un occhio, verga

le pagine del "Notturno", opera sua tra le più perfette e compiute. Ideatore,

terminata la guerra, della marcia da Ronchi a Fiume, si ritira infine nella definitiva

residenza di Gardone, da lui denominata il " Vittoriale degli Italiani ": ivi si

spegne, dopo un lungo periodo d’isolamento, nel 1938.

Le Opere di Gabriele

D’Annunzio scaricabili gratis da internet sul sito www.liberliber.it

Torna alla homepage di Enrico Giustiniani