Il 14 aprile 1566 una flotta imponente di ottanta galee comandate da

Kapudanpascià Pialì (o “Paoli” come da altre fonti) arriva al porto di Chios

che riesce in sostanza ad occupare senza combattere con un sottile tradimento. Gli

Ottomani chiesero infatti l’approdo al passaggio come amici, ma appena approdati,

richiamarono il capo della Maona, il podestà Vincenzo Giustiniani, il vescovo Timoteo

Giustiniani e i 12 governatori e li fecero imprigionare. Ciò non impedì che l’isola

subisse un violento saccheggio, le Chiese furono tutte distrutte o convertite in Moschee,

ben presto tutto ciò di bello, funzionale e utile a Chios fu depredato o devastato.

Vincenzo Giustiniani con gli altri 12 governatori e gli altri Giustiniani più in vista

furono portati a Costantinopoli. I più giovani sotto i 12 anni furono chiusi in un

convento intitolato a S. Giovanni Battista. Ventuno giovinetti tra i 12 e i 16 anni furono

separati dai genitori, costretti ad abiurare la fede cattolica ed ad arruolarsi nel corpo

dei giannizzeri. Quei bambini, martiri cristiani ricordano i Santi Innocenti dell'inno di

Prudenzio, o certi delicati passi di S. Cipriano dedicati ai bambini confessori e martiri.

Il 14 aprile 1566 una flotta imponente di ottanta galee comandate da

Kapudanpascià Pialì (o “Paoli” come da altre fonti) arriva al porto di Chios

che riesce in sostanza ad occupare senza combattere con un sottile tradimento. Gli

Ottomani chiesero infatti l’approdo al passaggio come amici, ma appena approdati,

richiamarono il capo della Maona, il podestà Vincenzo Giustiniani, il vescovo Timoteo

Giustiniani e i 12 governatori e li fecero imprigionare. Ciò non impedì che l’isola

subisse un violento saccheggio, le Chiese furono tutte distrutte o convertite in Moschee,

ben presto tutto ciò di bello, funzionale e utile a Chios fu depredato o devastato.

Vincenzo Giustiniani con gli altri 12 governatori e gli altri Giustiniani più in vista

furono portati a Costantinopoli. I più giovani sotto i 12 anni furono chiusi in un

convento intitolato a S. Giovanni Battista. Ventuno giovinetti tra i 12 e i 16 anni furono

separati dai genitori, costretti ad abiurare la fede cattolica ed ad arruolarsi nel corpo

dei giannizzeri. Quei bambini, martiri cristiani ricordano i Santi Innocenti dell'inno di

Prudenzio, o certi delicati passi di S. Cipriano dedicati ai bambini confessori e martiri.

Tre di loro si piegarono alle volontà Ottomane, furono circoncisi, ma poi riuscirono a

fuggire a Genova, riabbracciando la fede avita. Gli altri 18 furono uccisi dopo atroci

torture il 6 settembre 1566. Questi ultimi furono canonizzati dalla Chiesa

(L'Argenti in Chius Vincta -

Estratto da Chius Vincta ne riporta i nomi di sedici di essi: Antonio

Bartolomeo

Hercole

Hippolito

Giovanni

Cornelio

Pasquale

Pasquale

Paolo

Scipione

Raffaelo

Filippino

Francesco

Giorgio

Sebastiano

Bricio.

Gloria genovese e sacra; poco conosciuta. Le cannucce infocate conficcate nelle dita dei

piedi e delle mani, le percosse brutali, il piccino che tiene stretto stretto il pugno,

perché non si creda che voglia alzare l'indice (che era il segno della resa, della

volontà di farsi maomettano), e lo stringe così forte, che né da vivo né da morto gli

si poté mai disserrare, quel piccolo, cristiano pugno. Erano i fanciulli di più vivido

ingegno e di più alta estrazione sociale, il Solimano voleva farne dei paggi del suo

Serraglio, e li fece portare da Chio a Costantinopoli: sarebbero diventati certo ministri,

governatori, pascià (come accadeva); ma prima dovevano convertirsi all'Islam. E quei

piccini preferirono Cristo:"O decem et octo lustiniani" "sanguinea

stola exornati!"."Stringe a pugno la destra per non poter perdere / ciò

che porta nelle mani: porta l'anima nelle mani" ("Comprimit in pugnum

dextram, ne perdere possit/ quod gerit in manibus: fert animam manibus"). Gli

informatori di San Pio V (raffigurato a sinistra nella Chiesa di Santa maria di

Castello a Genova di Alessandro Gherardini (1655-1723)) non hanno potuto, da Costantinopoli, riferire tutto sui fanciulli

Giustiniani, ma un episodio che sa di miracolo, sì. E il grande Papa si commuove e

ringrazia Dio per il severo e dolce dono del martirio e della perseveranza di uno di quei

bambini: grazia altissima, Il Cardinale Gambara dirà :"ll Santissimo nostro

Signore disse (in Concistoro,ai Cardinali,il 6 Settembre 1566) che un giovinetto di

tredici anni,della famiglia Giustiniani(...) né da allettamenti né da terrore poté

essere indotto a convertirsi alla religione dei Turchi. Ché anzi, minacciandogli il

Pascià la morte, o col farlo precipitare ipso facto dalla finestra o col trafiggerlo

colla spada, non solo non provò spavento ma espresse invece il desiderio grande del

martirio, dicendo che non potevano fargli nessun dono maggiore che mutare nella morte la

vita, per la fede di Cristo. Fu gettato allora nel carcere, e qui, dopo che ebbe riversato

tutte le sue preghiere ai piedi di Dio, perché si degnasse di concedergli la corona del

martirio, tre giorni dopo, intatto e senza veruna offesa, fu trovato morto. Di questo

Santi volle far partecipi i Reverendi Cardinali, perché fossero grati a Dio, che anche ai

nostri tempi donava grazie di questo genere. Tempi forti, di lotta e fede vera. I

"duodeviginti lustinianae gentis Pueri", di cui fu scritto, con suggestiva,

sonante, antitesi nella Cappella del Palazzo Ducale genovese, nell'epigrafe acclusa

all'affresco di Giovan Battista Carlone:"... le loro grandi anime, per

ritrovarle, sotto le percosse intrepidamente persero" (".. .magnas animas, ut

invenirent, constantissime perdiderunt” - traduzione dal latino di Aldo Bartarelli).

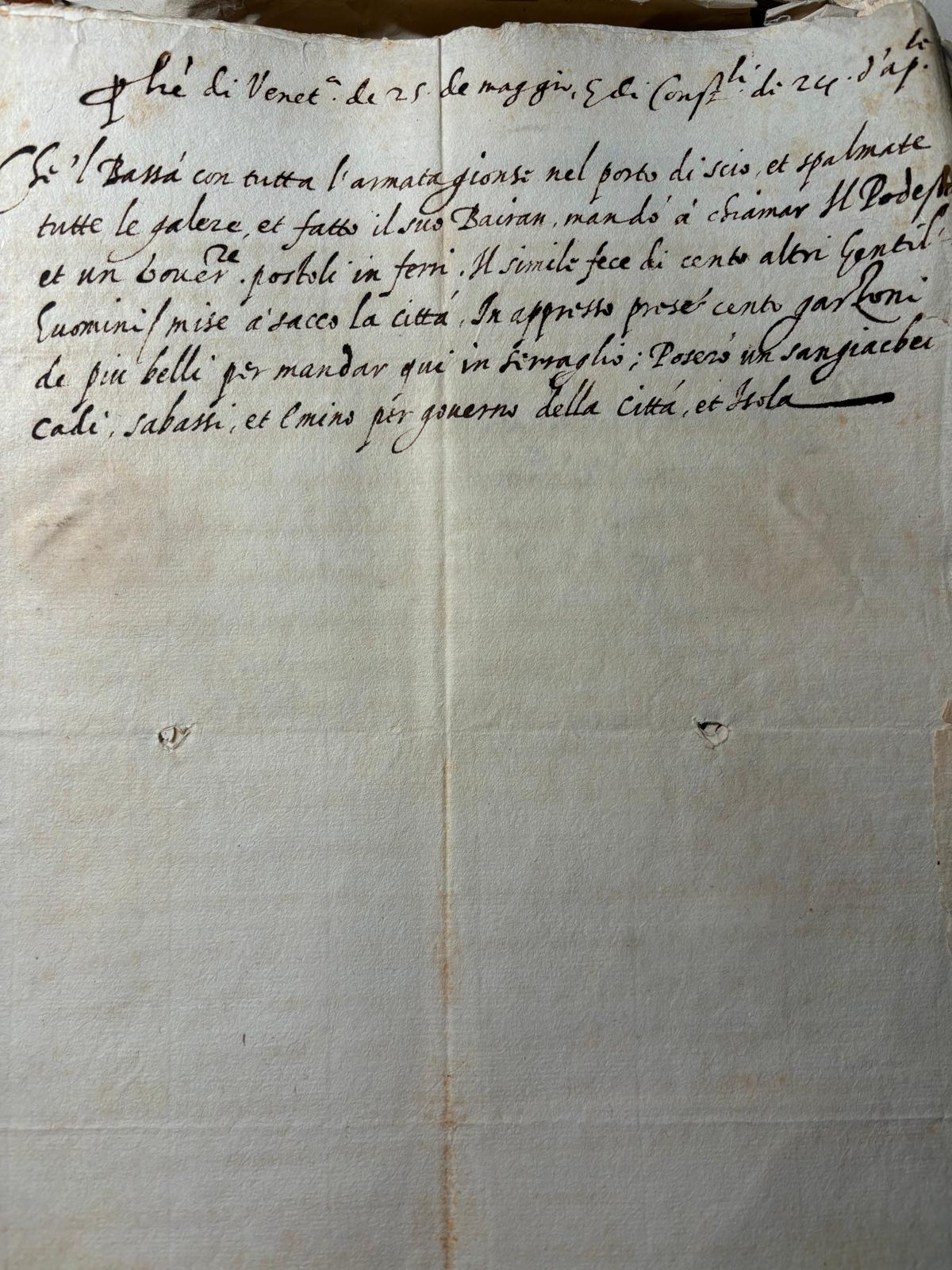

La cronaca dell'episodio è contenuta nel manoscritto:

"La gloriosa morte de' diciotto fanciulli Giustiniani patritij genouesi, de' signori di Scio, scritta dall'abate Michele Giustiniani del sangue stesso, e celebrata da diuersi eruditi ingegni d'Europa".

Presso l'Archivio di Stato di Genova il documento qui a sinistra diretto al cardinale G.B. Cicala (o Cigala) dove si comunica che dall'isola di Chios, dopo la presa Ottomana del 1566, sono stati rapiti 200 ("bei") giovinetti e portati a Costantinopoli. In questi duecento anche i "martiri Giustiniani".

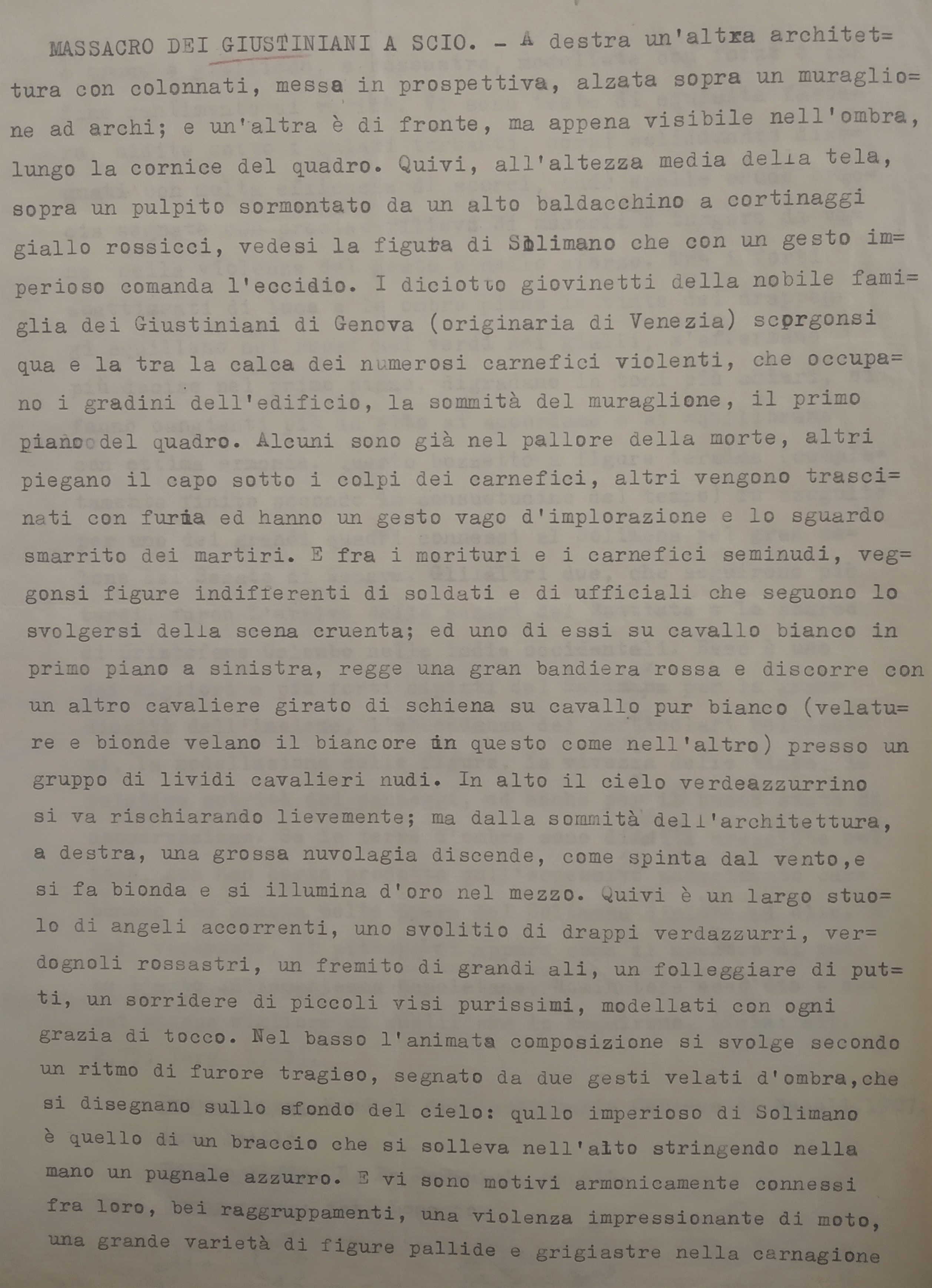

A sinistra "Il massacro dei Giustiniani a Chios" - Museo di Capodimonte (Napoli) Francesco Solimena

(Canale di Serino 1657 - Barra 1747) modello per la stanza del Maggior Consiglio del Palazzo

Ducale di Genova, olio su tela 275 x 163 (1710-1715 circa). A destra la copia

tratta da Solimena di

Corrado Giaquinto esposta a Palazzo Rosso a Genova, donato al museo da

Costantino Nigro nel 1956, attualmente esposto negli spazi dell’ultimo piano del corpo delle Dipendenze del Palazzo

che l’architetto razionalista Franco Albini (1905-1977) aveva ristrutturato per farne l’abitazione dell’allora direttore dei Musei civici, Caterina Marcenaro (1906-1976), e per accogliervi le opere della sua personale raccolta d’arte.

Valentina Borniotto illustra il dipinto "Il Massacro dei Giustiniani a Scio" di Francesco Solimena, esposto nella mostra a Palazzo Nicolosio Lomellino (Genova) "Ottomani, Barbareschi, Mori e altre genti dell’arte a Genova. Fascinazioni, scontri, scambi" (2024-2025)

A partire dai primi anni del XVIII giunsero a Genova alcuni documenti figurativi della cultura pittorica napoletana, richiesti da committenze di alto rango: i Gesuiti fecero eseguire la tela con il Trionfo

della Divina Sapienza, per il soffitto della Libreria del Collegio in via Balbi,

da Paolo De Matteis, a Genova durante il viaggio di andata (1702) o di ritorno (1705) da Parigi.

In seno alla tendenza mostrata dalla committenza

d’inizio secolo di affidare a pittori foresti opere pubbliche, si dovette ai Giustiniani, titolari del giuspatronato della Sala del Minor Consiglio in Palazzo Ducale, la commissione – già in atto nel 1708 ma ufficializzata nel

1710 – delle tre grandi tele per la decorazione di quella sede, raffiguranti il "Martirio dei Giustiniani a Scio", lo "Sbarco delle ceneri del Battista" e "Cristoforo Colombo che sbarca nelle nuove Indie", a Francesco Solimena (detto l'Abate Ciccio).

Il pittore napoletano era all'epoca al culmine della propria fama e aveva già lavorato per le maggiori corti italiane ed europee senza mai muoversi da Napoli.

L’impresa, condotta con estrema lentezza, venne portata a termine fra il 1713 ed il 1717, anno di arrivo della prima (1713) e dell’ultima (1717). Nel 1727 fu emesso la polizza di pagamento. Se la qualità e la portata da contesto europeo che

le opere del Solimena potevano rappresentare furono, in questo senso, non recepite dall’ambiente artistico Genovese, più incline a perseguire un classicismo di stampo romano o bolognese.

Le tre grandi tele andarono distrutte

nell'incendio del 1777, ma di esse ci restano fortunatamente i tre grandi bozzetti

preparatori un tempo nella collezione

Doria d'Angri di Napoli e oggi, rispettivamente, il primo al Museo Capodimonte di Napoli,

il secondo nella collezione della Banca Popolare di Sondrio, il terzo al Musée des

Beaux-Arts di Rennes.

Nel lavoro preparatorio del martirio di diciotto membri della famiglia Giustiniani in una

rivolta dei Turchi contro la dominazione genovese di Scio, su commissione della famiglia

Giustiniani, è evidente la articolata e razionale distribuzione delle masse entro uno

spazio strutturato architettonicamente, con esiti da 'macchina' barocca lucidamente

'controllata'. Nella scena centrale, la vittima inginocchiata col suo carnefice è una

citazione dal 'Martirio di Santa Caterina' di Mattia Preti, del quale Solimena ammirò la

forza del chiaroscuro e del disegno.

Le opera del Solimena furono definite dai membri della stessa famiglia «d’intiero gradimento di questo pubblico serenissimo » e utile per far « scuola a’ professori»

in una lettera firmata dai Governatori della casa Giustiniani il 13

agosto 1717, Orazio e Pietro Maria Giustiniani al Solimena stesso. Alle grandi tele del Solimena

collaborò anche il pittore genovese Francesco Campora attraverso un solerte

esercizio di copia, condotto con una tale abilità e “pulitezza” che il maestro

«tanto n’era invaghito, che moltissime ne volle per sé e sol di poche provisto il Campora». Sia per la pratica del Solimena di impiegare gli allievi

nella traduzione dei bozzetti, sia per la quantità di repliche di bozzetti esistenti in relazione alle opere Giustiniani, è ipotizzabile che anche il giovane

Campora avesse partecipato all’impresa, in particolare alla replica del bozzetto relativo al Martirio dei Giustiniani a Scio, custodita al Museo di Palazzo Rosso a Genova e caratterizzata dalla stessa tavolozza terrosa, improvvisamente accesa di barlumi, tipica delle sue prime opere genovesi, che vedremo fu

poi attribuita a Corrado Giaquinto.

La committenza a Solimena non fu comunque immediata data l'ingente richiesta monetaria fatta ai Giustiniani. Nelle cronache dell'epoca si parla infatti che Nicolò Durazzo

(1667-1733), inviato straordinario della Repubblica genovese in Francia nel

1704, ministro residente a Parigi dal 4 dicembre 1711 all’11 dicembre 1714 e ambasciatore a Londra nel 1715,

fu l'intermediario dei Giustiniani nel 1719 per il rinvenimento di un pittore francese in grado di completare il ciclo pittorico della Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale,

di fronte all’onerosa richiesta del Solimena, il Durazzo avanzò la candidatura del

pittore francese Jean-François de Troy, figlio del collega ritrattista François, facendosi garante con il Durazzo delle notevoli capacità artistiche del collega.

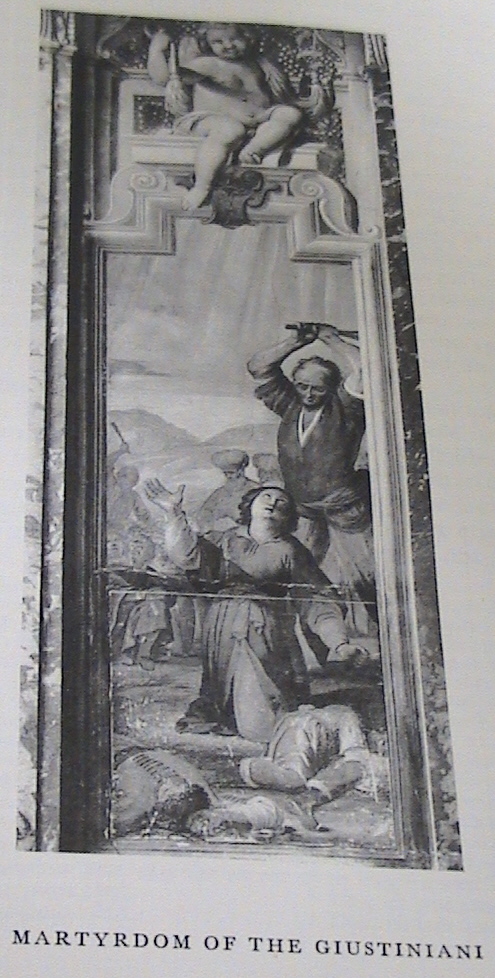

Una copia dell'opera di Francesco Solimena è stata eseguita da Corrado Giaquinto,

uno dei suoi più validi allievi e seguaci (tanto che il pittore Nicola Maria Rossi, disse

a proposito del rapporto con Solimena che Corrado imitò con tanta

somiglianza la bella tinta... che sovente scambiavasi con gli originali le copie

fatte da lui), attualmente esposta al Palazzo Rosso di Genova, posto negli spazi dell’ultimo piano del corpo delle Dipendenze del Palazzo che l’architetto razionalista Franco Albini (1905-1977) aveva ristrutturato per farne l’abitazione dell’allora direttore dei Musei civici, Caterina Marcenaro (1906-1976), e per accogliervi le opere della sua personale raccolta d’arte

(immagine a sinistra). L’attribuzione del dipinto fu oggetto della terza donazione ai musei civici da parte di Costantino Nigro nel 1940.

Questa versione del «Massacro dei Giustiniani di Scio», prossima al bozzetto di Francesco Solimena della pinacoteca di Capodimonte a Napoli, che allora e anche successivamente venne infatti rivendicata da parte genovese alla mano dello stesso maestro,

ma che Ferdinando Bologna aveva presto riferito alla sua scuola e che da poco è stata definitivamente assegnata da Nicola Spinosa al suo allievo Corrado Giaquinto. Lo

stesso autore sembra rifarsi alla tela del massacro dei Giustiniani di Solimena,

anche nello svolgimento verticale appoggiato ad architetture con scale e colonne

presente nella sua composizione dell'affresco del soffitto di S. Giovanni

Calibita a Roma (la gloria di San Giovanni di Dio).

Una copia dell'opera di Francesco Solimena è stata eseguita da Corrado Giaquinto,

uno dei suoi più validi allievi e seguaci (tanto che il pittore Nicola Maria Rossi, disse

a proposito del rapporto con Solimena che Corrado imitò con tanta

somiglianza la bella tinta... che sovente scambiavasi con gli originali le copie

fatte da lui), attualmente esposta al Palazzo Rosso di Genova, posto negli spazi dell’ultimo piano del corpo delle Dipendenze del Palazzo che l’architetto razionalista Franco Albini (1905-1977) aveva ristrutturato per farne l’abitazione dell’allora direttore dei Musei civici, Caterina Marcenaro (1906-1976), e per accogliervi le opere della sua personale raccolta d’arte

(immagine a sinistra). L’attribuzione del dipinto fu oggetto della terza donazione ai musei civici da parte di Costantino Nigro nel 1940.

Questa versione del «Massacro dei Giustiniani di Scio», prossima al bozzetto di Francesco Solimena della pinacoteca di Capodimonte a Napoli, che allora e anche successivamente venne infatti rivendicata da parte genovese alla mano dello stesso maestro,

ma che Ferdinando Bologna aveva presto riferito alla sua scuola e che da poco è stata definitivamente assegnata da Nicola Spinosa al suo allievo Corrado Giaquinto. Lo

stesso autore sembra rifarsi alla tela del massacro dei Giustiniani di Solimena,

anche nello svolgimento verticale appoggiato ad architetture con scale e colonne

presente nella sua composizione dell'affresco del soffitto di S. Giovanni

Calibita a Roma (la gloria di San Giovanni di Dio).

Sul tema del "massacro dei Giustiniani a Chios del 1566", l'artista contemporaneo Bruno Giustiniani

ha realizzato un enorme olio su tela ed oro (cm 230 x 430), dal titolo: “Il sommo poeta ed il cantico dei diciotto giovinetti di Chios” . L’iconografia della tela vede i diciotto giovinetti in cammino per la loro nuova meta attesi dal Cristo che abbandona la sua croce per accoglierli nel suo regno. Sono ad osservare

il loro arrivo Dante e Giustiniano così come narrato nel sesto capitolo del Paradiso dantesco,

accanto a loro ci saranno alcuni tra i personaggi principali delle famiglie

genovese e veneziani in un'ideale Pantheon, i veneziani: San Lorenzo Giustiniani

e la beata Eufemia

ed i genovesi: Giovanni Longo, Leonardo da Chio (arcivescovo di Mitilene) i

vescovi Angelo (Ginevra), Agostino (Nebbio), Giulio (Ajaccio), Vincenzo (Gravina

di Puglia) ed i

cardinali Benedetto e Vincenzo Giustiniani.

La tela è stata presentata il 18 settembre 2022 a Genova (Palazzo Ducale, Sala

del minor consiglio) in occasione delle Giornate Europee del patrimonio, ed è

attualmente visibile insieme ad altre opere dell'artista, nella personale "Sol omnibus lucet"

nel coro della Chiesa di Santa Maria di Castello a Genova. Recentemente il maestro Bruno Giustiniani all'arte ha esposto una sua

personale dal 9 Dicembre 2021 al 31 Gennaio 2022 a Salerno (a Palazzo Sant’Agostino)

dal titolo:

“Per aspera ad astra”.

L'affresco sopra rappresentato, riproduce il massacro dei Giustiniani nel 1566 a

Chio di G.B. Carlone (1594-1679)

ancora presente

nella Capella del palazzo Ducale di Genova a destra dell'altare (con sotto

l'epigrafe: "le loro grandi anime, per

ritrovarle, sotto le percosse intrepidamente persero.. .magnas animas, ut

invenirent, constantissime perdiderunt”).

Un altra analoga rappresentazione era stata

commissionata dai Giustiniani di Roma a Francesco Solimena (1657 - 1743). Al riguardo nel

fondo Giustiniani presso l'Archivio di Stato di Roma (b. 114) c'è una lettera datata 1715

scritta da Marco Antonio Giustiniani che riporta la notizia di questo quadro. L'opera

doveva far parte di una serie di tre teloni destinati ad arredare la Sala del Maggior

Consiglio del Palazzo Ducale di Genova, ma i quadri andarono distrutti in un incendio nel

1777.

Si conserva nel Museo di Capodimonte di Napoli un quadro preparatorio. Un disegno

consistente nel primo studio dell'opera è conservato presso la Società Napoletana di

Storia Patria.

Nella lettera del 1715 la tela del Solimena è già descritta come collocata nella Sala

e dimostra che i Giustiniani avevano già ottemperato al decreto dei Collegi di Genova che

nell'estate 1713 avevano sollecitato i Giustiniani a porre il loco il quadro proveniente

da Napoli.

A seguito dell'incendio di Palazzo Ducale nel 1777, i Deputati al restauro chiamarono a Roma Raffaello Mengs, che però giustificandosi con i suoi acciacchi per l'età, rinunciava a venire di persona. Rinunciava anche Giambattista Cipriani, pittore toscano operante a Londra. Rimanevano Carlo Giuseppe Ratti e Giuseppe Galeotti, i quali proposero di rifare gli affreschi danneggiati e quelli perduti, riprendendo i bozzetti. Il Ratti ebbe allora l'incarico di rifare i disegni del Solimena. Nel frattempo moriva il Galeotti, per cui i restanti affreschi erano commissionati a Giovanni David e al Tagliafichi.

Il dibattito si rivolse allora alla raffigurazione del

Salone del Maggior Consiglio, al suo medaglione centrale della volta, di m 13,55

x 7,19. Si ripropose qui l'opzione di chiedere sovvenzioni ai Giustiniani. Di

questa famiglia Giovanni Enrico, Alessandro, Luca, Orazio, stabilirono il

soggetto dell'affresco, e dal giornale Avvisi, le cui pubblicazioni erano

iniziate nel 1777, lanciarono il bando di concorso. Stando a questo si

accettavano opere in affresco come in tela. Il soggetto proposto era un'allegoria della Liguria, incoronata tra le sue Virtù, con riferimenti a Chios e a Jacopo Giustiniani il condottiero genovese vincitore a Ponza della flotta di Alfonso V d'Aragona, re di Sicilia, nell’agosto 1435.

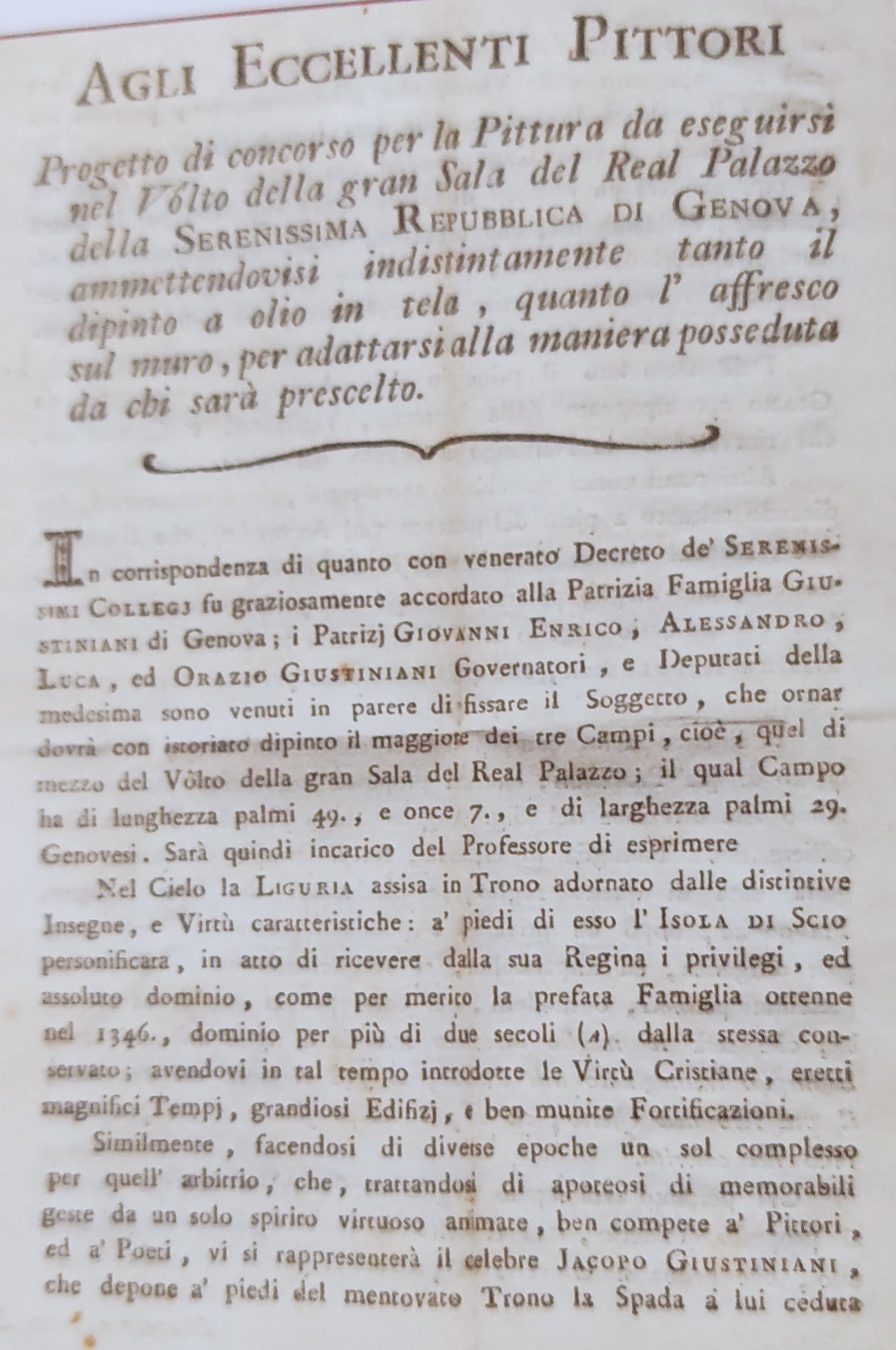

Il testo del bando di gara del nuovo affresco (o pittura ad olio) per la sala del

Maggior Consiglio ed il verbale finale del concorso.

Primo classificato Cristoforo Unterperger, secondo a pari merito Gian Domenico Tiepolo e Jamer Durno

Il bando

fu pubblicato nell'agosto

del 1782 e richiamò vari artisti, i cui bozzetti vennero esposti in mostra nel

chiostro di Santa Maria di Castello.

Il bando

fu pubblicato nell'agosto

del 1782 e richiamò vari artisti, i cui bozzetti vennero esposti in mostra nel

chiostro di Santa Maria di Castello.

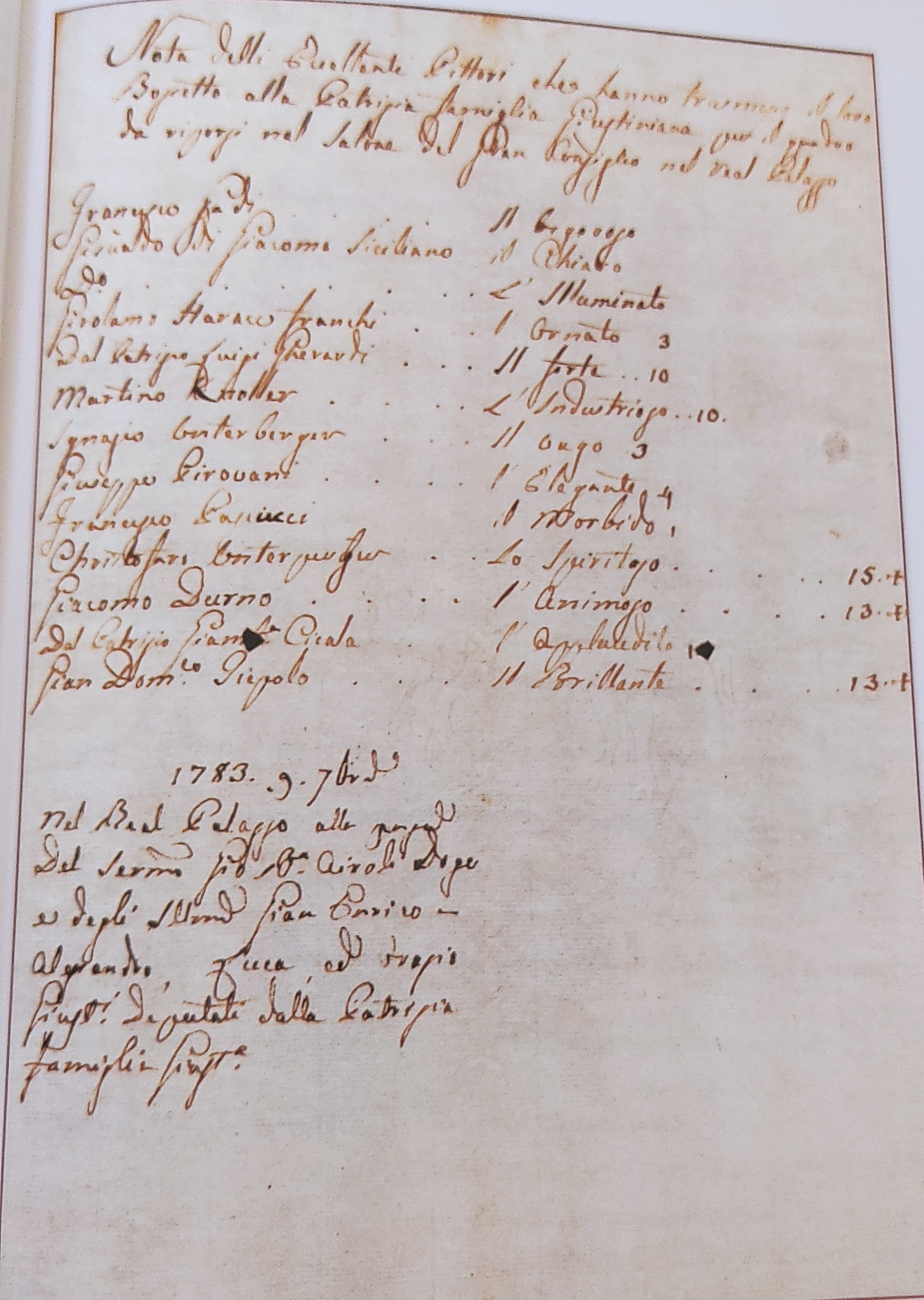

Il 9 settembre 1783 in una

seduta negli appartamenti del Doge al ducale, cui erano presenti il Doge

Giambattista Airoli, e i patrizi Gian Enrico, Alessandro, Luca, Orazio

Giustiniani, gli accademici di merito dell'Accademia Ligustica di Pittura

Antonio Villi e Gio Battista Gnecco, professori di pittura, furono giudicarono a

voti segreti i bozzetti. Vennero approvati, contrassegnati dal Cancelliere e

Notaio Angelo M. Nicolò Granara quelli riconosciuti poi dai pittori (erano stati

dati ai bozzetti dei nomi fittizi per la valutazione) furono quelli di: Gio Cristoforo Unterperger

tedesco, di James Durno inglese che propose un olio su tela di dimensioni cm.

190x120 (esposto per la prima volta al pubblico a Varezze nella mostra sul Beato

Jacopo, dipinti e architettura tra sette e ottocento nel settembre 2007), di Giò Domenio Tiepolo figlio di Giovanni

Battista, veneziano. Dello stesso concorso si conoscono anche i Bozzetti già noti

di altri due pittori partecipanti allo stesso concorso oggi conservati alla Galleria degli

Uffizi di Firenze e alla Galleria Statale di Stoccarda rispettivamente di Giovanni David e

Martin Knoller.

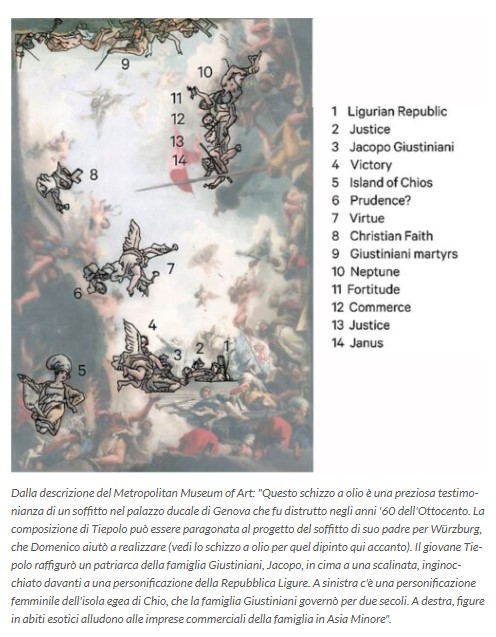

Il 9 settembre 1783 la commissione scelse il bozzetto di Gian Domenico Tiepolo

(qui a sinistra), che nonostante fosse arrivato secondo a pari merito con Jamer Durno, fu prescelto a discapito del primo classificato Cristoforo Unterperger per una minor pretesa economica (6000 scudi romani Unterperger mentre Tiepolo ne chiese circa la metà).

Giandomenico Tiepolo ebbe l’incarico dalla famiglia nel 1784 e completò

l’opera l’anno seguente. Nella parte superiore della scala centrale Jacopo

Giustiniani è inginocchiato davanti alla personificazione della Repubblica Genovese. Gli

stemmi dei Giustiniani e di Genova sono visibili sulle due bandiere. Una figura femminile

in vestito greco posta nell’angolo di sinistra rappresenta l'isola di Chios; il

rotolo che tiene nelle mani ha le iniziali V.I. e 1562, in riferimento a Vincenzo

Giustiniani Garibaldi podestà dal 1562 al 1566 (anno della conquista turca

dell’isola). Le figure in vestito orientale nella parte di destra potrebbero alludere

alle conquista turca dell’isola nel 1566 o alle imprese commerciali dei Giustiniani

nell’Asia minore e nelle isole dell'arcipelago Greco. L'affresco fu scoperto il 14 novembre 1785, ma non piacque

particolarmente. A causa del suo deterioramento nel corso del tempo, nel 1866 fu ridipinto da

Giuseppe Isola con la rappresentazione del "commercio dei liguri", dipinto che

attualmente è visibile nella sala di Palazzo Ducale di Genova (immagine qui a

destra).

L'immagine a sinistra si riferisce al modello preliminare olio su tela (116.8 x 82.6

cm) di Giovanbattista Tiepolo (Venezia 1727–1804), conservato al Metropolitan Museum of arts di New York nel fondo John Stewart

Kennedy 1913.

Il Bozzetto del massacro dei Giustiniani a Chios di James Durno

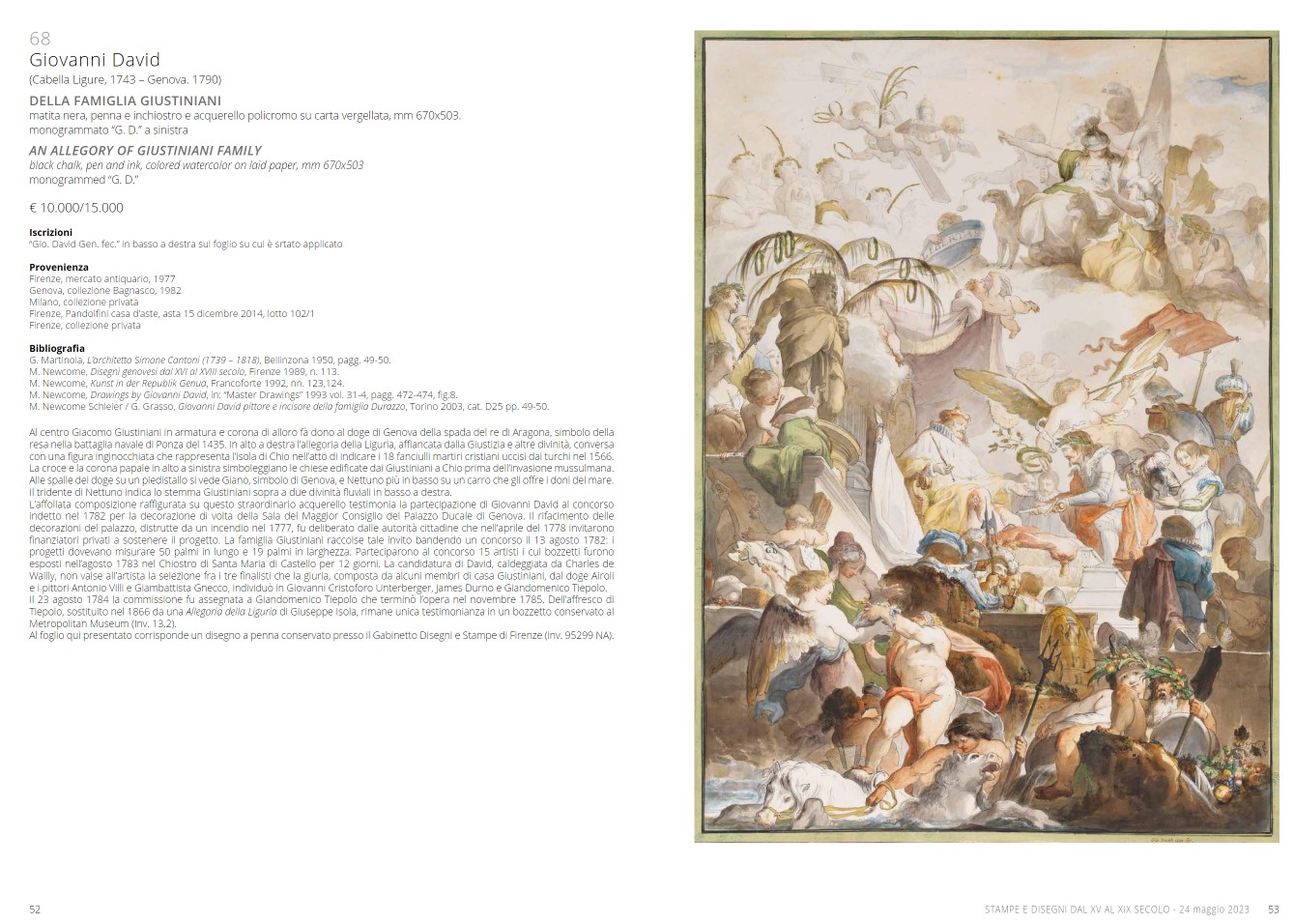

Il Bozzetto del massacro dei Giustiniani a Chios di Giovanni David (Cabella Ligure 1743 – Genova 1790)

Il Bozzetto del massacro dei Giustiniani a Chios di Giovanni David (Cabella Ligure 1743 – Genova 1790)

Penna e inchiostro nero e acquerello policromo su carta vergellata. Riquadrato a filetti a penna e inchiostro nero e campiture in acquerello grigio e verde. mm 670x503.

Firmato a inchiostro bruno “Gio.David Gen.fec.” in basso a destra e monogrammato a inchiostro nero a sinistra. (Pubblicato in:

M. Newcome Schleier / G. Grasso, Giovanni David pittore e incisore della famiglia Durazzo, Torino 2003, D25 pagg. 49-50. Collezione privata).

Insieme al disegno a penna e inchiostro bruno conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 92299. Newcome/Grasso, D24), questo grande acquerello dal complesso registro compositivo,

testimonia la partecipazione di Giovanni David al concorso indetto nel 1782 per la decorazione di volta della Sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di Genova.

I personaggi di questo articolato bozzetto si ritrovano anche in quello di Tiepolo ed in quello di Martin Knoller (Staatsgalerie di Stoccarda. Inv. 2296), partecipante al concorso.

Al centro Jacopo Giustiniani in armatura e corona di alloro fa dono al doge di Genova della spada del re di Aragona, simbolo della resa nella battaglia navale di Ponza del 1435. In alto a destra è l’allegoria della Liguria, affiancata dalla Giustizia e altre divinità, che conversa con la figura inginocchiata, che rappresenta l’isola di Chio nell’atto di indicare i 18 fanciulli martiri cristiani uccisi dai turchi nel 1566. La croce e la corona papale in alto a sinistra simboleggiano le chiese edificate dai Giustiniani a Chio prima dell’invasione mussulmana. Alle spalle del doge su un piedistallo è Giano, simbolo di Genova, e Nettuno più in basso su un carro che gli offre i doni del mare. Il tridente di Nettuno indica lo stemma Giustiniani sopra a due divinità fluviali in basso a destra.

Bibliografia:

G. Martinola, L’architetto Simone Cantoni (1739 – 1818), Bellinzona 1950, pagg. 49-50.

M. Newcome, Disegni genovesi dal XVI al XVIII secolo, Firenze 1989, n. 113.

M. Newcome, Kunst in der Republik Genua, Francoforte 1992, nn. 123,124.

M. Newcome, Drawings by Giovanni David, in: “Master Drawings” 1993 vol. 31-4, pagg. 472-474, fig.8.

Provenienza (dichiarata in sede d'asta - Pandolfini il 24 maggio 2023):

Firenze, mercato antiquario, 1977

Genova, collezione Bagnasco, 1982

Milano, collezione privata

Firenze, Pandolfini casa d'aste, asta 15 dicembre 2014, lotto 102/1

Firenze, collezione privata

Il Bozzetto del massacro dei Giustiniani a Chios di Giovanni David, matita nera, penna e inchiostro e acquerello policromo su carta vergellata, mm 670x503, monogrammato "G. D." a sinistra (all'incanto presso la casa d'Aste Pandolfini il 24 maggio 2023 (Asta 1206)

Il Bozzetto del massacro dei Giustiniani a Chios di Martin Knoller