I Giustiniani e l'Antico

Nell’ottobre 2001 l’Istituto Nazionale per la Grafica ha presentato in una

mostra allestita a Palazzo Poli, un altro importante aspetto delle collezioni del Marchese

Vincenzo Giustiniani.

Grande raccoglitore di antichità, il Giustiniani decise attorno al 1631 di far riprodurre

i pezzi più prestigiosi della sua collezione archeologica ( statue, busti, sarcofagi,

are, ecc…) in una serie di tavole incise a bulino, un vero e proprio catalogo

illustrato, primo nel suo genere nella storia del collezionismo, che chiamò la Galleria

Giustiniana. Allo scopo, incaricò una fitta schiera di disegnatori e incisori del momento

attivi a Roma, ma anche fatti venire appositamente dall’estero, come Giovanni

Lanfranco, Giovan Francesco Romanelli, il tedesco Ioachim Sandrart, il francese Claude

Mellan, il fiammingo Cornelis Bloemaert, alcuni dei quali risiedettero durante

l’impresa nel palazzo Giustiniani, creandovi una sorta di Accademia di grafica.

Buona parte delle 322 matrici della Galleria Giustiniana, ritenute a lungo disperse, sono

state ritrovate ca. 15 anni fà a Genova tra le carte dell’archivio della famiglia

Giustiniani e si trovano da alcuni anni in deposito presso l’Istituto Nazionale per

la Grafica, dove sono state oggetto di studio, di restauro, di ristampa completa.

La mostra ha presentato i risultati di questa attività scientifica e istituzionale, sono

state quindi esposte, oltre le matrici , le stampe storiche relative, le ristampe tirate

per l’occasione, dipinti e disegni di riferimento ed alcuni originali scultorei

antichi e del Seicento, che hanno costituito i modelli per le tavole della Galleria.

I numerosi materiali in prestito provengono dai Musei Capitolini, dai Musei Vaticani,

dagli Uffizi, dai Musei di Dresda, dal Museo del Castello di Wörlitz, da collezioni

private, in Italia e all’estero.

La mostra "I Giustiniani e l'Antico" si pone quasi come una continuazione

naturale del grande evento espositivo dello scorso anno "Caravaggio e i

Giustiniani", portando un apporto del tutto nuovo ed un approfondimento necessario

sull'opera di mecenate e di fine collezionista del Marchese Vincenzo Giustiniani. Questo

colto rappresentante dell'aristocrazia del primo seicento, visse i suoi primi anni

nell'isola di Chio, dove la ricca famiglia del quale era unico erede, aveva raccolto

un'ingente fortuna con i traffici commerciali nell'Egeo. Trasferitosi a Roma nel 1566,

Vincenzo aumentò questo patrimonio, divenendo tra i più ricchi uomini di Roma e di

Genova, città di provenienza della sua famiglia. Con il fratello Benedetto, che fu

cardinale, si dedicò all'attività di mecenate e collezionista. Nel 1631 il Marchese

decise di documentare la sua ricca collezione con una vasta opera di incisione e disegno.

Chiamò dunque al suo servizio alcuni tra i più illustri e celebri esperti tra i quali

Giovanni Lanfranco, Giovan Francesco Romanelli, Pitro Testa, il tedesco Joachim Sandrart,

il francese Claude Mellan, il fiammingo Cornelis Bloemaert. Ne risultò una vasta

documentazione, giunta quasi completa fino a noi, grazie ad un fortuito ritrovamento a

Genova nel 1983, tra le carte della famiglia Giustiniani. Le matrici ritrovate sono state

trasferite a Roma, studiate e restaurate. L'esposizione, curata da Giulia Fusconi, nasce

proprio da questo immenso lavoro, che ha visto l'impegno della Stamperia e del Laboratorio

Diagnostico per le Matrici, settore dell'Istituto Nazionale della Grafica di Roma. Il

materiale raccolto per questa mostra rivela molteplici interessi. Se infatti il novero di

35 autori che lavorarono per il Giustiniani offre una preziosa documentazione sulla storia

dell'incisione nel Seicento, la raccolta ha una sua rilevanza anche nella storia

dell'editoria romana e dell'archeologia, documentando gli originali scultorei spesso

perduti, i loro restauri e la lettura iconografica e stilistica dell'epoca. Non si

dimentichi inoltre che il Marchese fu uno dei più importanti mecenati e collezionisti

della corte di Urbano VIII Barberini, infondendo nella sua raccolta il tipico gusto

aristocratico di uno dei periodi più fervidi culturalmente e artisticamente.

L'allestimento della mostra è stato studiato per proporre il confronto tra le incisioni e

gli originali, ora prestati per l'occasione, ora fotografati in mancanza del prestito.

All'esposizione si accompagna un ricco catalogo che rende ragione dei percorsi tecnici e

scientifici del recupero di questa raccolta.

Le ragioni di una mostra

(estratto dal catalogo Giustiniani e l'Antico, L'Erma di Bretschneider, Roma 2001)

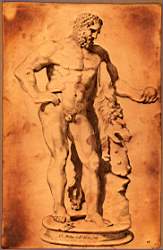

Ercole- collezione Giustiniani

Il fortunato ritrovamento a Genova nel 1983 da parte della Soprintendenza Archivistica

della Liguria, di gran parte delle matrici delle tavole della Galleria Giustiniana tra le

carte d'archivio della famiglia Giustiniani è stato il primo capitolo d'un percorso,

istituzionale e scientifico, che ha condotto fino alla presente mostra. Le 280 lastre

incise, subito date in esame per competenza alla Soprintendenza per i Beni Artistici e

Storici della Liguria, sono state da questa riconosciute come matrici originali, incise

per la stampa del "catalogo illustrato" in due tomi delle antichità del

Marchese Vincenzo Giustiniani (Chio 1564 - Roma 1637), come tali sono state vincolate nel

loro insieme, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, dalla stessa Soprintendenza e

depositate a Genova presso l'abitazione dell'esecutore testamentario dei Giustiniani

(nonché discendente anch'egli da un ramo della stessa famiglia), avvocato Massimo

Fiamberti. Va sottolineato che l'atto del vincolo, per la prima volta imposto ad una

raccolta di matrici, ne riconosceva l'eccezionale interesse come opere d'arte in sé,

fondamentali per la comprensione della genesi delle stampe da essa derivate. Giuliana

Algeri, responsabile della pratica di vincolo delle matrici, rendeva quindi noto il loro

ritrovamento in un essenziale contributo scientifico (apparso in "Xenia", 1985),

che metteva in evidenza il notevole interesse culturale rivestito da questa raccolta di

lastre. Essa è di grande significato non solo per la storia dell'incisione del Seicento,

avendo partecipato all'impresa più di 35 autori - tra disegnatori e incisori - di scuola

fiamminga, francese, italiana tra cui figure di altissimo livello per la storia dell'arte

come Claude Mellan, Abraham Bloemaert e molti altri autori, come Duquesnoy, Lanfranco,

Sandrart, Romanelli, PietroTesta, che erano anche scultori o pittori. La raccolta riveste

una particolare importanza anche per la storia della editoria romana (è la prima nel suo

genere), per quella dell'archeologia, in quanto documenta gli originali scultorei - alcuni

dei quali oggi dispersi -, i loro restauri, la lettura iconografica e stilistica che

all'epoca se ne dava. Trattandosi d'un impresa concepita unitariamente dalla mente del

Marchese Giustiniani, essa fornisce inoltre illuminanti aperture anche sulla storia del

gusto d'un aristocratico "amateur" a Roma attorno al 1630, che è come dire in

uno dei momenti culturalmente e artisticamente più ricchi della storia della città e di

quella dell'intera società occidentale. La corte di Urbano VIII Barberini, lo

"studio" di Cassiano dal Pozzo hanno all'epoca in Vincenzo Giustiniani forse il

loro principale interlocutore nel campo del mecenatismo, del collezionismo, degli

interessi antiquari, musicali. Per tutte queste ragioni, l'Istituto Nazionale per la

Grafica si è sentito chiamato direttamente in causa nell'impegno di tutelare e

valorizzare al meglio l'importante patrimonio di matrici seicentesche. Si è quindi

concordato nel 1996 con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria e

con l'avvocato Fiamberti il trasferimento della matrici a Roma, presso la Calcografia

dell'Istituto Nazionale per la Grafica, per effettuare l'analisi diagnostica, la pulitura,

il restauro, la ristampa e uno studio scientifico approfondito. Nel frattempo,

l'Università degli Studi di Roma La Sapienza sotto la guida della prof.ssa Silvia Danesi

Squarzina portava avanti un vasto programma di studio delle collezioni di Vincenzo

Giustiniani, soprattutto - ma non solo - relativo alle opere d'arte moderna, sfociato

nell'importante mostra Caravaggio e i Giustiniani, tenutasi nello scorso inverno a Palazzo

Giustiniani e poi presso l'Altes Museum a Berlino. La nostra attività sulle matrici della

Galleria Giustiniana ha rappresentato quindi, in qualche modo, un seguito e un

completamento, più circoscritto e specialistico, della precedente iniziativa, relativo ad

un assai significativo aspetto dell'attività collezionistica del marchese, quello delle

opere antiche, considerate all'epoca, per la loro rarità, ancora più preziose dei quadri

e delle sculture moderne. Questa considerevole attività istituzionale, tecnica e

scientifica, che ha visto impegnati molti settori dell'Istituto, in particolare la

Stamperia e il Laboratorio Diagnostico per le Matrici, era stata già presentata al

pubblico in fase preliminare in occasione della Settimana per i Beni e le Attività

Culturali del 1998 e 1999 e viene ora riproposta nei suoi risultati finali nella presente

mostra curata da Giulia Fusconi al cui impegno si deve l'opportunità di realizzare questo

progetto. Nell'occasione si potranno esaminare le matrici incise, al momento del loro

ritrovamento e dopo gli interventi di pulitura e restauro, le stampe e le edizioni

storiche relative, le ristampe realizzate presso l'Istituto, disegni e dipinti ad esse

collegati e, elemento di grande novità, si potrà mettere a confronto una selezione di

tavole con i corrispondenti pezzi archeologici che hanno costituito i modelli per le

incisioni, quando è stato possibile con le opere scultoree originali espressamente avute

in prestito per l'occasione, negli altri casi con riproduzioni fotografiche delle stesse.

A questo proposito, va aggiunto che con nostro grande rammarico, non è stato possibile

ottenere in prestito nessuno dei marmi della collezione Torlonia, malgrado gli insistenti

tentativi in tal senso. L'originario aspetto della Galleria di Palazzo Giustiniani, con la

sua fitta schiera di statue e di busti disposti su più file lungo le pareti, è stata

rievocata in mostra da un originale allestimento che permetterà al pubblico di mettere a

confronto la disposizione storica delle sculture e la loro sequenza nella Galleria di

incisioni. Il catalogo della mostra dà conto di tutti i percorsi tecnici e scientifici

che hanno permesso di chiarire molti aspetti di questa notevole impresa editoriale: dare

un nome agli autori di quasi tutte le matrici dell'opera, avanzare interessanti ipotesi

attributive su alcuni disegnatori particolarmente attivi in essa, come Giovanni Andrea

Podestà, Josse de Pape e probabilmente, Pietro Testa; stabilire le tappe evolutive

dell'impresa e la complessa rete di interscambi con il contemporaneo contesto artistico;

raccogliere dati essenziali sulla prassi operativa seguita all'epoca da una

"accademia" di disegnatori e di incisori, da una bottega di stampatori, con

tutte le professionalità artigiane ad essa attinenti ("calderari",

"lustratori" di rame, ecc.); analizzare, infine, in modo approfondito gli

esemplari archeologici che hanno costituito i modelli per circa 60 tavole incise. I saggi

che precedono le schede di catalogo, a cominciare da quello storico introduttivo,

chiariscono con competenza molti aspetti connessi a quello centrale o ne precisano alcuni

risvolti critici. Sono grata a tutti i collaboratori del catalogo della mostra, esterni ed

interni dell'Istituto, ai prestatori sia pubblici che privati, alle Istituzioni che ci

hanno generosamente agevolato, come la Soprintendenza Archeologica di Roma, l'Istituto

Centrale per il Catalogo e la Documentazione, la Soprintendenza per i Beni Artistici e

Storici della Liguria che nella fase iniziale del progetto ha collaborato attivamente

all'iniziativa; un grazie sentito al prof. Antonio Giuliano, per aver coordinato i

contributi archeologici alle schede di catalogo e seguito da vicino, con la sua competenza

e i suoi suggerimenti, la stampa del volume, che costituisce anche la monografia n. 10 di

"Xenia Antiqua" la rivista scientifica da lui diretta. A conclusione di questa

impegnativa impresa, mi sta ora particolarmente a cuore che questo importante patrimonio

di matrici incise, una categoria d'oggetti riconosciuti a pieno titolo come opere d'arte,

possa trovare una destinazione definitiva adeguata alle particolari esigenze di tutela e

di valorizzazione che questo bene culturale riveste. Venuta meno ormai da molto tempo la

motivazione finanziaria che era alla base delle volontà testamentarie del marchese

Giustiniani (la creazione d'un fondo d'investimento con i frutti della vendita delle

stampe, i cui interessi dovevano andare ai membri poveri della famiglia genovese), resta

ora, prioritario, il dovere di conservare, nel modo migliore, questo "tesoro

ritrovato" che, sotto gli occhi vigili del marchese, si era andato formando a Roma,

in parte negli ambienti stessi di Palazzo Giustiniani, divenuto per volontà del suo

proprietario, sede d'una "Accademia di grafica", così produttiva di scambi e di

risultati. In questo senso auspico che il ricco fondo di rami possa rimanere presso

l'Istituto Nazionale per la Grafica che non solo può garantirne una conservazione

ottimale ma che può anche renderlo fruibile al mondo degli studi.

Serenita Papaldo - Direttore Istituto Nazionale per la Grafica (Catalogo della mostra:

"I Giustiniani e l'Antico", edito da "L'Erma", pp.651)

Torna alla homepage di Enrico

Giustiniani